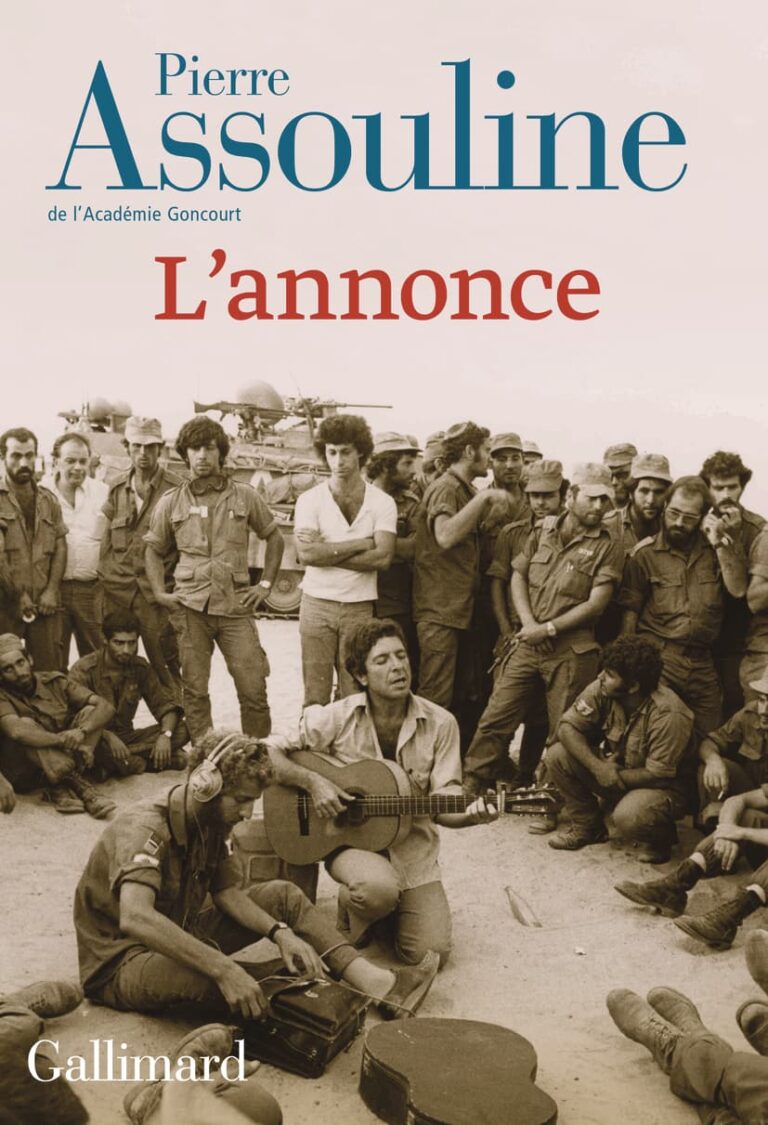

Entre mythe et réalité, Pierre Assouline signe un roman à la fois nostalgique et réaliste sur Israël et son évolution.

Il y a, dans le dernier récit de Pierre Assouline, une grande justesse. Et plus encore, de l’honnêteté. Chose rare en littérature que de ne pas tordre le réel pour le rendre acceptable, surtout lorsqu’il s’agit de réécriture de soi, de mise en scène du passé, des souvenirs d’une jeunesse que l’on aurait mille raisons d’enjoliver. Au départ de L’Annonce, formidable roman publié aux Éditions Gallimard, on rencontre un jeune héros juif sur le point d’écrire sa légende personnelle.

Nous sommes le 6 octobre 1973 et Raphaël, de même que ses coreligionnaires, apprend une nouvelle qui le sidère : en plein jeûne de Kippour, une coalition militaire menée par l’Égypte et la Syrie vient d’attaquer Israël. Soudain, la grande Histoire frappe à la porte. Cette première annonce suscite aussitôt une irrépressible soif d’engagement. À Paris, rien ne prédestine pourtant le jeune homme à l’existence confortable, étudiant en Langues O’, fils et petit-fils irréprochable issu d’une famille séfarade originaire du Maroc et de l’Algérie, à tenter le grand saut. Est-ce le souvenir lointain des lectures de la guerre d’Espagne et le romantisme des Brigades internationales qui opère, ou bien cette haute idée du sionisme de gauche qui le happe ? Toujours est-il que la rumeur du conflit armé se répand comme une traînée de poudre et suscite chez lui une inextinguible volonté d’engagement. Avec quelques-uns de ses amis du Comité de liaison des étudiants sionistes socialistes, le jeune homme décide de se porter volontaire et rejoint ses frères d’armes, à Tel-Aviv. Alors que des dizaines de milliers de juifs venus du monde entier rejoignent la jeune nation qui se bat pour sa survie, ils ne sont qu’une poignée de français à avoir fait le déplacement… Le narrateur n’en tire ni gloire ni amertume, simplement dissèque-t-il ce qui l’a poussé, lui, à tout quitter pour rejoindre l’État juif. Appel de la route, vertige post-adolescent, fureur de se battre pour des valeurs mais aussi des lectures et des élans : les grands textes fondateurs du sionisme, la figure motrice de Theodor Herzl, le « judaïsme du muscle » de Max Nordau.

Sur les traces de Leonard Cohen en Israël

Et puis un mythe personnel, immense : Leonard Cohen. L’épisode est désormais bien connu et en passe de devenir un gimmick littéraire. Valérie Zenatti en parlait aussi dans un superbe roman, Qui-vive (Éditions de l’Olivier). Assouline, à son tour, narre cette histoire fameuse et romantique, voyant le chanteur à la voix rocailleuse quitter un havre de paix, son île d’Hydra, pour chanter dans le désert pour soutenir le moral des soldats de Tsahal. Cette saison-là, le narrateur était à ses trousses, tentant de le rencontrer et de comprendre pourquoi un Juif canadien devenu une icône culturelle et lui-même avaient fait le même choix, répondant ainsi au même appel. Reste qu’à défaut de prendre les armes, Raphaël va se retrouver dans un moshav où il aura l’épineuse responsabilité de rassasier un élevage de milliers de dindons affamés. Proche de la ligne de front, sans jamais la voir, supportant l’effort d’une guerre qui aura vite fait de se terminer, le jeune français découvre la réalité israélienne d’alors, un pays où la liberté se gagne à la sueur de son front.

Les pages qui constituent cette première partie ressemblent à l’Israël d’hier : elles sont d’une émouvante simplicité. Elles sont d’autant plus belles qu’elles convoquent un amour lointain, celui de Raphaël pour Esther, courageuse soldate qui travaille dans les services psychologiques de l’armée. Son travail, c’est l’annonce. L’annonce faite aux familles des soldats morts au front, autant de parents bouche bée que l’on vient cueillir dans un quotidien qui a vite fait de basculer. On découvre ce que l’on savait d’Israël, ce pays qui voit sa fière jeunesse construire une nation et la défendre au péril de sa vie. Assouline cite Paul Nizan, bien à propos. Ils ont beau avoir vingt ans, ils ne semblent pas (du tout) vivre le plus bel âge de leur existence…

Le récit aurait pu s’interrompre ici, nostalgique et romantique, mais il rebondit sur une seconde partie plus émouvante encore, et à coup sûr plus politique. Raphaël est rentré en France. Il est devenu écrivain. Esther et lui se sont perdus de vue. Cinquante ans plus tard, Raphaël se décide à repartir sur les traces de son expérience de jeunesse. Il veut revoir les lieux, les visages, mesurer ce qu’il est devenu, à l’aune de l’évolution du pays qui l’avait tant attiré. Ce qui devait ressembler à une gentille virée nostalgique se transforme en un intense périple. Et pour cause : lorsque survient le 7-Octobre, le narrateur se trouve à Tel-Aviv et mesure, en direct, l’ampleur du drame qui se joue. Cinquante ans jour pour jour après la guerre du Kippour, le temps passe, la réalité israélienne demeure tragique. Pierre Assouline la raconte avec une précision bouleversante.