Alors que les chants s’élèvent autour de la table, que les matzot craquent sous les doigts et que les enfants questionnent, nous nous souvenons. À Pessah, la mémoire est un rituel, une transmission, un acte de conscience où nous nous penchons sur le passé pour mieux interroger le présent. Les verres de vin et les symboles du Seder accompagnent l’histoire d’une émancipation – celle d’un peuple qui sort d’un esclavage pluriséculaire, non pour retrouver la sécurité d’une terre, mais pour entreprendre un long chemin vers la liberté.

Dans notre monde et nos sociétés fracturées, cette leçon n’a jamais été aussi urgente. Aujourd’hui encore, les oppressions prennent mille visages : inégalités sociales et de genre, discriminations raciales, abus de pouvoir. Elles isolent, elles divisent, parfois même les opprimés entre eux. Et si l’on n’y prend garde, elles transforment nos quêtes de justice en une rivalité de douleurs, en une hiérarchie de souffrances.

Pessah nous enseigne tout l’inverse : la liberté se gagne ensemble ou ne se gagne pas. C’est en unissant nos combats, en refusant que les oppressions soient mises en concurrence, que nous pouvons avancer. Ce n’est pas un hasard si la sortie d’Égypte seule ne suffit pas à créer le peuple juif : c’est l’épreuve commune, le don de la Torah, l’écoute mutuelle dans l’adversité qui transforment cette foule disparate en communauté de destin.

En effet cette sortie d’Égypte, nous le rappelons chaque année, ne se fait pas en solitaire car le peuple hébreu n’est pas seul à franchir les portes de l’oppression. À ses côtés, d’autres figures, d’autres peuples, des « compagnons d’errance », rejoignent cette marche incertaine. Pessah n’est pas seulement le récit d’une libération nationale, c’est celui d’un élan collectif, d’un désir partagé de briser les chaînes. Et c’est au cœur de cette diversité, dans l’épreuve du désert, que naît une unité, non pas d’origine ou de sang, mais de destin et de valeurs.

Si elle conserve un rituel immuable, l’histoire de Pessah n’est pas figée dans le passé car elle trace une ligne tendue entre un souvenir d’asservissement et une promesse de justice. Elle nous dit que le simple fait d’être libéré ne suffit pas – encore faut-il savoir pourquoi, pour qui, et avec qui.

Alors qu’autour de nous ces discours de division se multiplient, que les murs se dressent plus vite que les ponts, la question n’est plus seulement : « de quoi devons-nous nous libérer ? », mais « avec qui choisirons-nous d’être libres demain ? ». Refuser l’esclavage, c’est aussi refuser les logiques de pouvoir qui entretiennent la domination, la peur de l’autre, et l’illusion d’un salut solitaire.

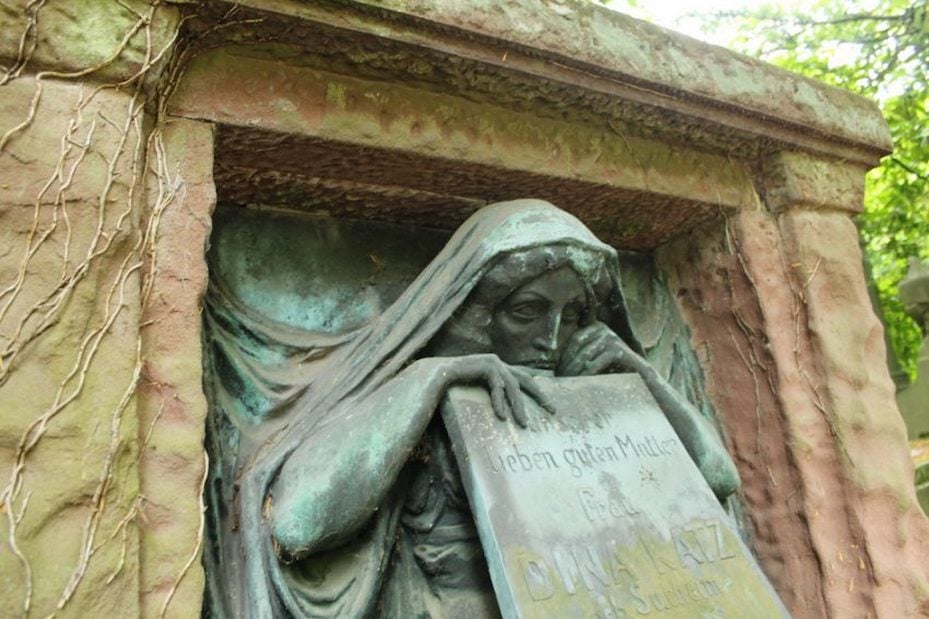

Dans nos sociétés européennes, nous ressentons aussi que quelque chose vacille. L’antisémitisme, que l’on croyait relégué aux marges, s’exprime à nouveau, parfois sous couvert de solidarité, parfois dans un silence gêné. Cette montée des haines ne peut être ignorée. Être fidèle à Pessah, c’est aussi cela : refuser de se taire face aux menaces, revendiquer pleinement notre place dans l’espace public, et rappeler que l’universel commence toujours par le respect du particulier.

L’histoire de Pessah est celle d’une alliance, pas celle d’un isolement. Dans sa sagesse notre tradition nous enseigne que l’on ne peut pas atteindre la liberté en la refusant aux autres. Elle nous rappelle que nous n’avons pas simplement été délivrés d’une servitude, mais que nous avons été appelés à une responsabilité : celle de participer à la construction d’un monde fondé sur la justice, la mémoire et l’humanité. C’est pourquoi, face au déferlement de violence au Proche-Orient, nous devons continuer à croire que la paix est possible, et qu’elle doit reposer sur la reconnaissance mutuelle, sur deux peuples, deux États, deux droits à vivre dignement. Cela signifie refuser de céder à la fatalité de la guerre comme horizon.

Pessah est une fête d’espérance. Non naïve, mais lucide. Elle ne nous promet pas que la route sera facile mais elle nous rappelle que celle-ci vaut toujours la peine d’être empruntée. Souvenons-nous : la liberté ne se donne pas, elle se construit. Et elle ne sera entière que lorsque tous, ici comme là-bas, pourront enfin goûter à un avenir où la paix ne sera plus une prière, mais une réalité.

Le Seder n’est pas seulement une commémoration, c’est une invitation. Lorsque nous affirmons une année supplémentaire « que quiconque a faim vienne et mange », nous nous engageons à marcher encore, ensemble, vers une liberté qui n’oublie personne.

Alors cette année, à la table lorsque nous poserons la question rituelle « Ma nishtana ? », interrogeons aussi notre présent : qu’est-ce qui a changé, qu’est-ce qui doit encore changer ? Ne nous contentons pas de revivre un départ ancien. Engageons-nous à construire, ensemble, un avenir commun, libre et solidaire.

Celui qui se libère de l’esclavage ne doit jamais oublier que le voyage vers la liberté est celui de l’humanité entière.

Proverbe juif