Le film Oui de Nadav Lapid, violemment critique envers la société israélienne, est accusé par le festival Ciné-Palestine de participer à une stratégie de « blanchiment culturel ». Mais cette lecture ignore la réalité d’un champ cinématographique traversé de conflits, de résistances et de contre-pouvoirs.

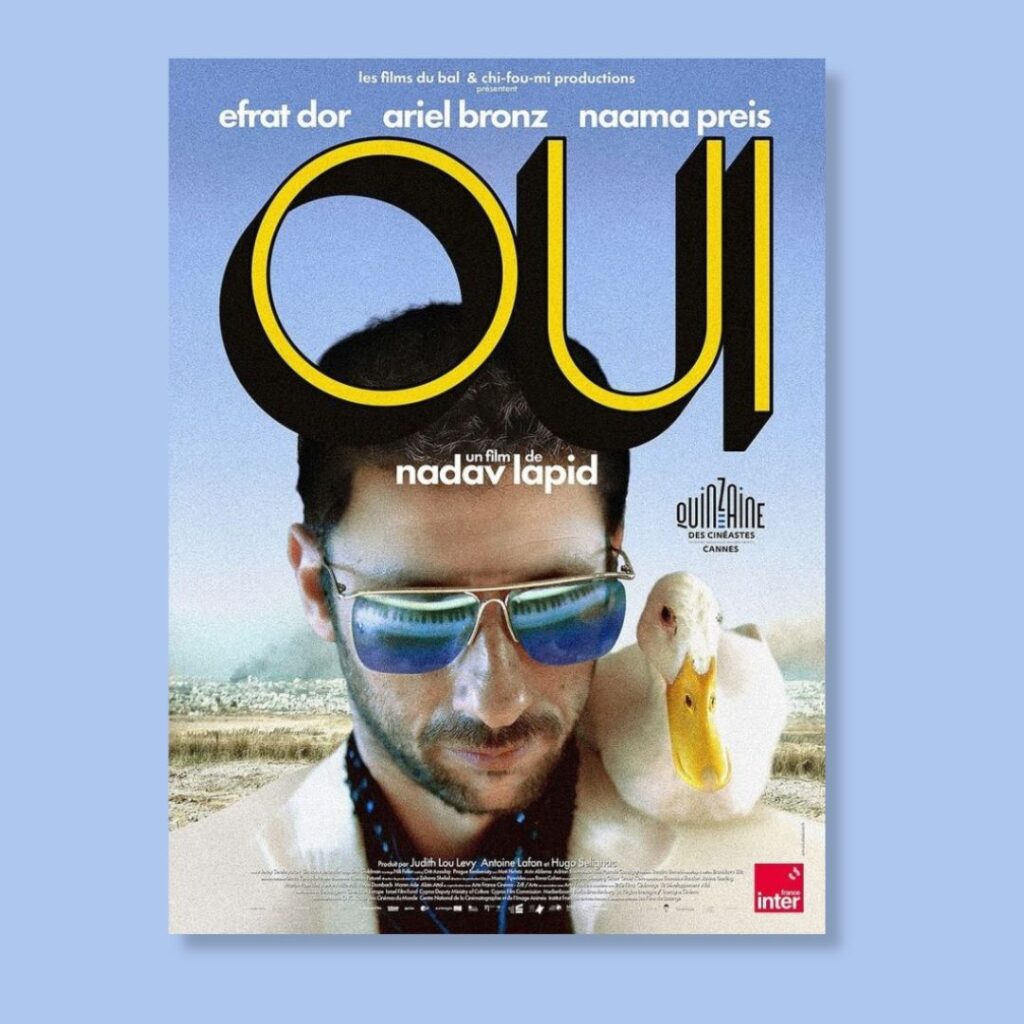

Le film israélien Oui est une véritable charge contestataire contre une société israélienne aveuglée par la vengeance depuis le 7-Octobre. Par ailleurs, dès qu’un micro lui est tendu, son réalisateur, Nadav Lapid, ne cesse de dénoncer explicitement le « génocide » à Gaza. Et pourtant, tout cela n’a pas empêché le festival Ciné-Palestine d’appeller au boycott de ce film qui devait être projeté dans le cadre d’un cycle dédié à la Palestine lors de la fête de l’Humanité à Paris. « Sous une apparence critique, Oui participe en réalité à la normalisation de l’Etat israélien, en donnant une image culturelle légitime à un système colonial. », ont justifié les responsables de Ciné-Palestine. Et comme ce film est co-produit par une maison de production israélienne, financée en partie par l’Israel Film Fund et nommé sept fois aux Ophir, l’équivalent israélien des Oscars, les tenants du boycott jugent que Oui remplit les critères du boycott culturel porté par le mouvement BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions).

Mais surtout, ils voient dans ce film « une tentative de blanchiment culturel de l’État israélien ». Des œuvres artistiques contestataires et hyper critiques seraient donc des produits d’exportation destinés à rendre présentable et légitime le « régime sioniste colonial et génocidaire ». Pire, ces œuvres feraient même consciemment partie intégrante de l’échafaudage institutionnel de la politique menée contre les Palestiniens ! Une vision pour le moins complotiste où l’État d’Israël laisserait et favoriserait la production de films très critiques pour se bâtir une vitrine de pluralisme, un décor de carton-pâte destiné à l’étranger. Une sorte de village Potemkine démocratique où les œuvres dissidentes seraient produites à dessein, comme preuve instrumentale d’ouverture.

Fantasme complotiste

Cette grille de lecture complotiste ne résiste ni aux faits ni à la logique tellement elle surestime la centralisation du système culturel. Le financement ne passe pas par une main invisible qui distribuerait cyniquement des brevets de dissidence. Il transite par des fonds, des commissions, des diffuseurs et des coproductions internationales. Autant d’acteurs, de critères et de procédures qui s’entrechoquent. Imaginer une stratégie d’État harmonieuse, où l’on pipe consciemment les dés pour « blanchir » Israël devant l’Europe, relève du fantasme de contrôle total.

Ensuite, cette vision complotiste nie la conflictualité réelle du champ culturel israélien. Ce dernier est traversé de bras de fer publics : tentatives d’ingérence, ripostes du milieu, reculs, procès, polémiques. S’il s’agissait d’un plan concerté, pourquoi ces crises récurrentes, ces coupes budgétaires punitives, ces rétropédalages sous pression ? Un décor Potemkine ne s’effrite pas à ciel ouvert ; il s’entretient en coulisses. Or, en Israël, tout se voit et se conteste. Mais surtout, cette thèse Potemkine déresponsabilise les créateurs. Elle les réduit à de simples figurants utiles au pouvoir, comme si leur travail, leurs risques, leurs combats juridiques et médiatiques n’étaient que pièces d’un puzzle cynique. Car en réalité, les œuvres critiques existent malgré les tensions, parce que des artistes, des programmateurs, des jurys, des coproductions étrangères et des publics les portent à bout de bras.

Enfin, l’idée d’une vitrine Potemkine évite de prendre en considération le paradoxe réel d’un écosystème israélien capable d’engendrer des œuvres radicalement critiques tout en subissant des tentatives de pression. C’est moins un théâtre d’ombres qu’un champ de forces. Oui, certains responsables politiques israéliens ne dissimulent pas qu’ils voient dans la vitalité du cinéma une « vitrine démocratique ». Mais ce jugement ne fait pas une stratégie cohérente ni maîtrisée de bout en bout. Entre calculs politiques ponctuels et résistances professionnelles, ce qui tient l’ensemble, ce sont des règles, des contre-pouvoirs et des alliances artistiques, pas un grand dessein caché.

C’est pourquoi n’importe quel observateur constatera que la vitalité du cinéma israélien est une preuve de résilience démocratique. Non pas une bonne santé parfaite en raison des coups de force politiques réels et inquiétants mais une résilience suffisamment forte pour que des œuvres comme Oui de Nadav Lapid, qui dénoncent frontalement la société, puissent non seulement être tournées, mais aussi financées par les institutions mêmes qu’elles contestent.