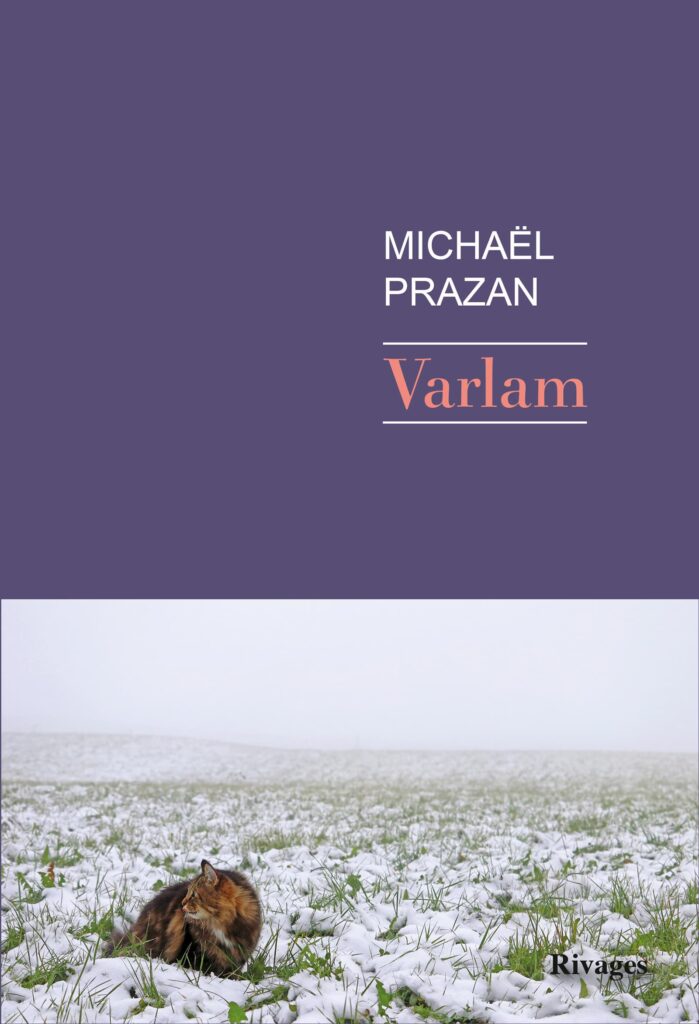

Journaliste, écrivain et réalisateur, Michaël Prazan publie Varlam (Ed. Rivages), livre road-trip sur la route du Goulag en Iakoutie. Un récit glaçant articulé autour de l’œuvre de Varlam Chalamov, écrivain et rescapé des camps spéciaux soviétiques.

Du Rwanda au Japon, vous avez sillonné le monde et connu l’Ailleurs. Pourtant, sitôt arrivé sur les routes de Kolyma, vous semblez comme saisi. Pourquoi cette région-là est-elle unique ?

Michaël Prazan : Les livres et les films m’ont permis, il est vrai, de beaucoup voyager, et je crois pouvoir dire que chaque destination m’a réservé son lot d’éblouissements, de surprises, et parfois de déceptions. Je ne saurais dire si la Kolyma (ou plutôt la Iakoutie), fait figure d’exception, si elle est plus saisissante que Tokyo, Kigali, Le Caire ou Kiev. Ce qui y est en revanche unique et saisissant, c’est son côté inaccessible, son immensité, sa densité de population presque nulle, et surtout ses conditions climatiques. Je n’avais jamais expérimenté auparavant des températures si extrêmes (de -50° à -70° C en hiver, c’est-à-dire au moment où je l’ai traversée) et cette sensation-là était, en effet inédite. Pour autant, je ne souhaite pas la rééditer ! Chacune des régions que j’ai pu visiter jusqu’ici sont plus que de simples cartes postales. Elles sont un élément essentiel qui permet de comprendre l’histoire, les mentalités, les expériences vécues. Les lieux parlent et nous informent bien davantage que ce que nous enseigne une culture livresque. C’est ainsi que la Sibérie m’a enseigné ce qu’ont pu traverser les zeks ; les prisonniers du camp du Goulag. Aucun livre, aucun témoignage ne permet de rendre compte de cet aspect-là, si essentiel à comprendre les conditions de vie et la mortalité qui régnaient dans les camps.

Vous racontez avoir eu du mal à plonger dans l’œuvre de Soljenitsyne mais avoir été immédiatement réceptif à celle de Varlam Chalamov. Qu’y avez trouvé ?

M.P. : Je ne saurais le dire exactement. Le style avant tout, j’imagine. Chalamov parvient à nous toucher intimement grâce à ses qualités d’écriture, ce que, en ce qui me concerne, n’a jamais réussi Soljenitsyne que je considère comme un écrivain surcoté grâce au rôle politique qu’il a joué en Occident durant la guerre froide. Chalamov dépasse ce contexte historique et politique. Il ne se contente pas de récolter et de compiler des témoignages, il crée un univers à l’intérieur d’un monde en soi, celui du Goulag. Et puis Chalamov est un personnage attachant, éminemment humain et sympathique, alors que Soljenitsyne, par son idéologie et ses prises de position, m’est plutôt antipathique.

Votre livre est traversé par le parcours des Juifs plongés dans les camps de travail en URSS. Dans quelle mesure existe-t-il une mémoire juive du Goulag ?

M.P. : Je ne suis pas certain qu’il existe une mémoire purement juive du Goulag. Le Goulag a enfanté d’une culture, ou plutôt d’une sous-culture populaire, avec ses récits, ses auteurs, ses chansons, son langage, qui s’est diffusée d’un bout à l’autre de ce que fut l’empire soviétique. Les Juifs, qui ont été si nombreux à être déportés dans ses camps, en font partie, mais pas plus que les Koulaks, les prisonniers de guerre, les politiques ou les truands. Et puis, il y a tant de différences entre les Juifs qui furent internés dans les camps du Goulag qu’il est difficile, je pense, de les rassembler au sein d’une même culture proprement juive. Tous n’étaient pas yiddishophones ou pratiquants, ils venaient de situations historiques, culturelles, sociales et politiques toutes différentes.

En bref

C’est l’histoire d’un making-of, celui du documentaire que tourne Michaël Prazan en compagnie de sa camarade Asia Kovrigina sur les camps du Goulag. Pour en mesurer la dureté absolue, la réalité crue et les conditions de vie dantesques, partant du principe que « les lieux parlent et nous informent bien davantage que ce que nous enseigne une culture livresque », Prazan embarque avec son équipe pour Moscou. Il veut voir et comprendre, sur place, la logique implacable du travail forcé. Direction, quelques jours plus tard, la Iakoutie, cet « enfer blanc » ou les températures descendent couramment en dessous des -50 degrés. C’est là, au milieu de nulle part et par le plus grand des hasards que l’auteur fait la rencontre inattendue d’un chat abandonné, transi de faim et de froid. Il aurait pu passer son chemin mais, dans un élan d’humanité, se décide à sauver le félin. A ce chat rachitique et apeuré, l’auteur donne un prénom, Varlam, en hommage au grand écrivain Varlam Chalamov, rescapé du goulag et auteur des Récits de la Kolyma. S’en suit un récit puissant aux allures de roadbook polaire. Un nouveau livre prenant, finement écrit et documenté par lequel Michaël Prazan confirme sa faculté à passer du documentaire à la littérature avec talent. Voilà la Russie d’aujourd’hui et l’Union soviétique d’hier racontées comme rarement.