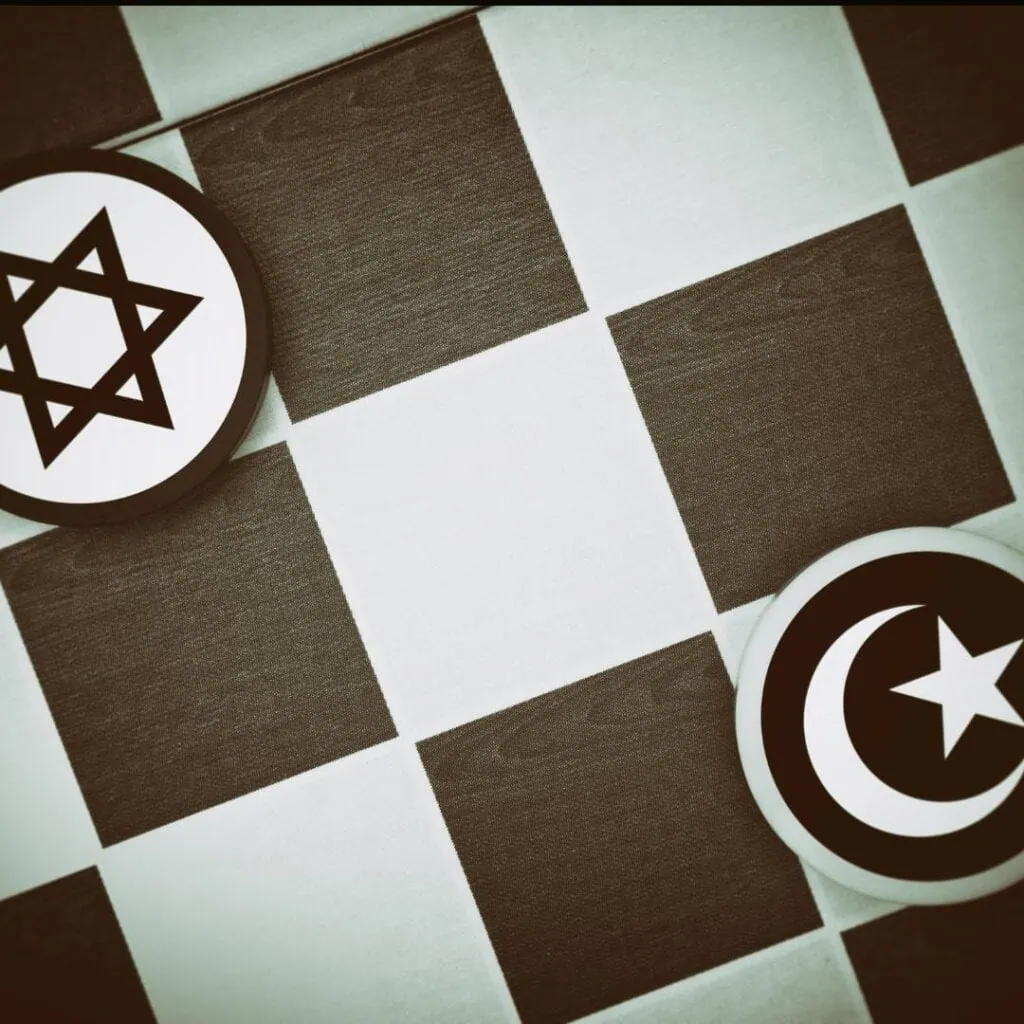

Alors que l’antisémitisme ressurgit, il devient urgent de repenser nos solidarités entre Juifs et Musulmans. Non pas sous l’angle des discours creux sur la « fraternité abrahamique mais plutôt d’un rapprochement politique entre deux minorités confrontées à une même logique d’exclusion. Relire Herzl, Pinsker ou Hess depuis la condition musulmane, c’est retrouver dans la mémoire juive de l’émancipation une source d’inspiration pour penser une lutte commune contre toutes les formes de racisme, sans confusion ni concurrence.

La situation dans notre pays est allée très loin, trop loin. L’antisémitisme a connu, ces deux dernières années, une recrudescence manifeste : agressions verbales et physiques, profanations de lieux de mémoire. Ce qui inquiète tout autant, c’est que ces faits ne sont pas isolés, mais sont les symptômes d’un climat plus général. Un contexte de crispations sociales et de tensions croissantes entre les minorités. Certains exploitent ces fractures pour attiser les ressentiments. En somme, la société n’a pas été à la hauteur. Trop de responsables ont préféré la compromission ou la récupération politique. En refusant de nommer ce qui se joue réellement, ils ont laissé s’installer un climat où tout le monde se regarde en ennemi.

Être minoritaire, qu’on soit Juif ou Musulman, c’est affronter des mécanismes différents mais régis par une même logique : essentialisation, assignation, altérisation. Tout en étant tenu collectivement responsable d’actes hors de notre contrôle. C’est donc endurer une condition, pour en faire un levier. Là est le basculement : quand on comprend que ce qui cible l’un peut cibler l’autre, et qu’aucune minorité n’est à l’abri. Et d’affirmer que, bien que différemment exposés, nous sommes pareillement en danger. Cette vulnérabilité partagée nous rend capables de dire « nous » face à ces oppressions. Penser à travers le prisme de la condition minoritaire, ce n’est pas confondre nos histoires. Cela revient à affirmer la nécessité d’une lutte commune qui ne compare pas les souffrances ni ne dilue la spécificité historique de chacune.

Dépasser la chimérique fraternité abrahamique

Les dialogues judéo-musulmans, souvent cantonnés à des cadres interreligieux ou culturels, reposaient sur une chimérique fraternité abrahamique. Celle-là même qui a volé en éclats à la première frappe sur Gaza. Certes, les événements du Proche-Orient ont révélé, ici, les fractures sous-jacentes que ces discours de façade s’efforçaient de masquer. Ils n’ont pas seulement rompu un équilibre intercommunautaire fragile, ils ont révélé le manque de substance de ces rassemblements symboliques. Dès lors, comment fonder un rapprochement judéo-musulmane qui tienne ?

Le dépassement naît de l’échec de la fraternité abrahamique, là où s’initie un rapprochement politique. Celui-ci ne peut réussir que s’il s’ancre dans le politique, car nos aspirations sont séculières, non religieuses. La solution ne peut venir des institutions religieuses, elle doit émaner des minorités elles-mêmes, à partir de leur vécu.

Comment envisager ce rapprochement ? Trois principes peuvent en dessiner les contours. D’abord, reconnaître la Shoah comme socle matriciel de l’antiracisme. La Shoah constitue l’événement fondateur sur lequel s’est bâti l’antiracisme européen. Elle n’enferme pas le cadre des luttes, elle en est le socle. Cet héritage ne doit pas être fragilisé : il est l’ADN de toute lutte contre le racisme, y compris celle contre l’antimusulmanisme. Ensuite, refuser la concurrence mémorielle au profit d’une articulation des expériences. Il ne faut ni opposer ni hiérarchiser nos expériences minoritaires. Valoriser leur singularité, c’est transformer ces expériences en moteur d’un combat partagé. Enfin, refuser l’évidence antisioniste, ce piège politique, c’est ouvrir la voie à un véritable rapprochement judéo-musulman. En brandissant sa prétendue pureté militante, fondée sur l’exclusion, l’injonction antisioniste empêche toute coalition entre les luttes contre l’antisémitisme et contre l’antimusulmanisme. Voilà pourquoi miser sur un rapprochement implique des préalables. Parmi eux, l’idée qu’on ne trahit pas son ADN politique, et qu’on ne se fourvoie pas dans ce qui nous est funeste.

Appréhender Herzl, Pinsker et Hess depuis notre condition musulmane

Penser avec Theodor Herzl, Léon Pinsker et Moses Hess depuis notre condition musulmane, ce n’est pas chercher un simple parallèle. C’est reconnaître, dans leur expérience de minoritaires, une grammaire de l’exclusion. Leurs mots, nés de l’oppression, deviennent des clés pour lire notre propre condition. Les mots de Theodor Herzl, dans Theodor Herzl, L’État des Juifs Suivi de : Essai sur le sionisme : de l’État des Juifs à l’État d’Israël par Claude Klein, éditions de La Découverte. 2008., sur la condition juive résonnent encore pour quiconque issu d’une minorité aujourd’hui : « En vain sommes-nous de sincères patriotes, voire même, dans différents endroits, d’exubérants patriotes ; en vain faisons-nous les mêmes sacrifices en argent et en sang que nos concitoyens ; en vain nous efforçons-nous de relever la gloire de nos patries respectives (…). Dans ces patries où nous habitons déjà depuis des siècles, nous sommes décriés comme étrangers (…). La majorité peut décider qui est l’étranger dans le pays. » Ces mots frappent au cœur des Musulmans que nous sommes, parce qu’ils mettent à nu un mécanisme que nous connaissons depuis notre prisme : celui par lequel les majoritaires décident seuls du moment où nous ne sommes plus des concitoyens, mais des étrangers dans notre propre pays.

Si ces auteurs trouvent un tel écho en nous, Musulmans de condition, c’est qu’ils parlent eux aussi depuis une place d’infériorisation : celle de ceux qu’on traite différemment, qu’on ramène sans cesse à leur différence. À travers leurs mots, ce sont aussi les voix anonymes des Juifs des shtetls qui nous parviennent. On ne peut les lire sans ressentir, en plus de l’empathie, une vraie proximité. De là naît une exigence, celle de leur rendre justice. Et, à travers eux, de nous en rendre aussi. Parce qu’ils sont de nous, et que nous sommes d’eux.

Moses Hess, enfin, vient par une sentence qui s’applique encore : « Nous demeurons toujours des étrangers parmi les nations. »[1] Aux yeux des nations, certaines minorités demeurent irrémédiablement étrangères. Il s’agit d’un rejet ontologique visant à nier leur capacité à faire corps avec la nation. Cela concerne notamment les minorités juive et musulmane, dont l’appartenance est toujours remise en question, et pour lesquelles l’assimilation ne suffit jamais à effacer la marque de l’altérité.

La mémoire juive de l’émancipation comme pierre angulaire

Si le mot sionisme est devenu, pour certains, une étiquette infamante, il faut se souvenir qu’il fut d’abord le cri d’opprimés refusant leur condition. Le renier, c’est renier une parole politique née de l’oppression, et tournée vers l’émancipation. En effet, il serait opportun de faire de ce sionisme la pierre angulaire. Celui qui a survécu dans les cœurs des victimes des pogroms, des déportés, des internés dans les camps de concentration, des exterminés mais aussi des rescapés. Un sionisme né de la persécution, habité par un besoin vital de dignité et de sécurité.

Ce sionisme-là, aujourd’hui piétiné en étant confondu avec les idéologies coloniales européennes (ou pire, avec celles-là mêmes qui prenaient les Juifs pour cible) portait une tout autre aspiration : il rêvait simplement d’un lieu où les Juifs n’auraient plus à quémander le droit d’exister et pourraient vivre en sécurité. Herzl lui-même rappelle que « la détresse des Juifs » fut la « force motrice » du mouvement qu’il souhaitait créer. Oui, la pensée sioniste originelle – socialiste, universaliste, antiraciste – fut, une tentative d’émancipation minoritaire avant d’être une logique étatique. La relire depuis la condition musulmane, c’est retrouver un langage commun face à la domination.

Pour les minoritaires musulmans d’aujourd’hui, explorer cette pensée, c’est reconnaître dans la trajectoire juive un précédent et une source d’inspiration. Mais en aucun cas cela ne doit glisser vers une projection où « le Musulman » se verrait en « nouveau Juif d’Europe ». Mobiliser la mémoire juive, c’est avant tout en respecter la singularité, tout en gardant à l’esprit que cette minorité n’est plus persécutée de la même manière et que les Musulmans vivent une réalité spécifique.

Il fut un temps, dans notre pays, où les Juifs se reconnaissaient en nous, enfants de l’immigration. Ils furent à l’avant-garde de l’antiracisme en Belgique, non par paternalisme, mais parce qu’ils percevaient, dans nos épreuves, quelque chose de leur propre histoire. Dans notre lutte, ils retrouvaient la leur. Aujourd’hui, comment ne pas se reconnaître en eux, alors qu’un antisémitisme ressurgit ? Et voilà que ceux qui furent hier au premier rang de toutes les luttes se retrouvent isolés, pris pour cibles. Ce n’est pas l’idée d’un front judéo-musulman que l’on convoque, mais encourager ces deux minorités à redevenir les battements d’un même cœur en lutte.

Car il faut le dire : des hostilités envers les Juifs subsistent dans certains pans musulmans. Parfois par ignorance, parfois alimentées par des idéologies. C’est précisément pour cela qu’un travail doit s’amorcer dans ce sens. Nous ne sommes pas condamnés à vivre en opposition permanente. Il faut nous retrouver à notre place dans l’avant-garde, en partant de nos conditions, tout en restant conscients des histoires juives et musulmanes.