Les prescriptions alimentaires que nous avons tendance à nous imposer pour des raisons religieuses, philosophiques, sanitaires ou écologiques ont non seulement des conséquences sur notre manière de manger mais aussi sur les règles de commensalité et nos rapports à l’altérité. Espace et moment de partage, la table est ainsi devenue un terrain d’affirmation identitaire difficilement négociable.

« Si t’es pro-israélienne, j’ai des oranges de Jaffa

Si t’es pro-palestinienne, j’ai du café de Gaza

Si t’es pro-tibétaine, j’ai du thé des hauts-plateaux

Si t’es pro-américaine, j’ai même du Coca zero

Tous mes produits sont casher, stockés dans deux frigidaires

Si tu fais le Ramadan, je le fais évidemment

Pour ce qui est de l’alcool, si jamais tu conduis

Si jamais tu tombes enceinte, je boirais pour deux, promis

Et si rien n’est à ton goût, comme je t’aime plus que tout

On vivra d’amour, d’eau fraîche et de cailloux

Et si t’aimes pas l’eau fraîche, il nous restera les cailloux »

Ainsi ironisaient, en 2019, les Fatals Picards dans leur chanson Sucer des cailloux, issu de l’album Espèces Menacées. La suite moquait gentiment végétariens et végans, avant une conclusion sur l’allergie au gluten : « de partir comme ça, c’est bête, À cause d’une simple baguette ». Dans ce texte au rythme très entraînant, le groupe de rock humoristique illustrait à merveille notre propension toujours plus forte à nous casser la tête quand il est question d’alimentation.

Quelle qu’en soit la raison, nous avons de plus en plus tendance à décortiquer, analyser et trier tout ce que nous mangeons, quitte à parfois mépriser ceux qui ont le mauvais goût de ne pas faire comme nous. Les raisons sont, nous le disions, multiples. Il y a, d’abord, le bien-être animal qui prend de plus en plus de place dans le débat public. Quel type de viande souhaitons-nous consommer ? Issue d’élevages intensifs ? Ou Label Rouge, avec un accès à l’extérieur et aux pâtures ? Considérons-nous qu’il est à la fois plus éthique et plus sain qu’un animal destiné à finir dans notre assiette ait vu la lumière du soleil et connaisse le goût d’un brin d’herbe ? Ou considérons-nous que ces questions sont secondaires ? S’ajoute une problématique environnementale, la production de viande ayant des conséquences non négligeables. Là encore, revient la question du type de production : l’élevage intensif, avec climatisation et infrastructures connexes, n’a pas du tout le même impact que le plein air, où les animaux sont moins nombreux et où les prairies constituent de véritables filtres à carbone.

Pour les végétariens et les végans, la réponse est toute trouvée ; il ne faut plus manger de viande, point. Certains envisagent cela comme une démarche individuelle, d’autres vivent ce régime alimentaire comme un acte religieux : ils représentent le Bien, et considèrent que les autres humains verront la lumière un jour. Côté religieux, justement, Juifs et musulmans ont, eux aussi, une série d’interdits et de règles entourant la nourriture. Le débat sur l’abattage rituel l’aura rappelé aux distraits. Outre l’interdiction commune du porc et de viande d’animaux n’ayant pas été abattus conformément, les uns s’interdisent les mélanges carné/lacté, les autres, l’alcool, et la liste est encore longue. Mais quel impact tout ceci a-t-il pour une vie en société ?

Les contraintes alimentaires volontaires, qu’elles soient d’origines religieuses ou non, recouvrent toujours plusieurs dimensions. Et si l’aspect moral ou philosophique est bien réel (et souvent éludé ou déformé par les contradicteurs), il est un autre aspect, moins flatteur, que l’on ne peut ignorer : la dimension identitaire. Comme tout rite, les contraintes alimentaires viennent marquer une césure dans la société, une distinction entre le « nous » et le « eux ». Cette distinction consiste notamment à pointer le Bien et le Mal, les habitudes répréhensibles, voire honteuses, les aliments sales, les animaux impurs, etc. Le végétarisme et le véganisme participent du même processus. S’il est incontestable que beaucoup suivent ces règles de vie après réflexion personnelle, on ne peut nier que l’esthétique « clan » séduit souvent l’ego (en témoigne la propension de certains artistes à se photographier en train de manger avec la mention « vegan cake », « vegan pie »). Par ailleurs, dans le cas spécifique des règles religieuses, on notera que certains ne mangent pas tel ou tel aliment simplement parce que « c’est écrit » et que « c’est comme ça qu’on a toujours fait ».

Le repas, c’est avant tout le ciment d’un groupe

Concernant le monde confessionnel toujours, il y a de fortes raisons de penser que tous ces interdits ont eu, entre autres, pour but d’éviter une assimilation (au monde romain, par exemple). Et de fait, peut-on facilement partager une intimité profonde avec quelqu’un qui ne partage pas notre éthique alimentaire ? On peut. Mais cela casse quelque chose du lien que la nourriture est censée créer. « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ». Un adage pas si sage que cela. Car un repas, c’est avant tout le ciment d’une famille, d’un groupe d’amis, d’une communauté. Partager un repas avec quelqu’un, c’est un moment de convivialité mais aussi d’intimité. Tous les sens sont en éveil : les parfums de la table se mêlent, les palais partagent les goûts, pendant que les regards se croisent, en même temps que les verbes. « Le rouge est fameux, hein ? ». « Tiens, tu as goûté le Pélardon ? ». « Ça me rappelle Papa. À toi aussi ? ». À la maison, chez des amis, ou au restaurant, un repas, c’est un moment de vie. Or, en 2022, où que l’on regarde ou écoute, les questions entourant notre alimentation sont omniprésentes. Faut-il un repas végétarien à la cantine scolaire ? Faut-il imposer l’étourdissement avant l’abattage (donc, interdire les abattages casher et halal) ? Faut-il légiférer sur le foie gras ? Faut-il interdire l’importation de soja, comme le souhaite la Commission Européenne ?

Notre débat sur l’abattage rituel a mis tout le monde très mal à l’aise et pour cause : entre mépris, intransigeance et incompréhension, personne ne semblait écouter personne, et Juifs et musulmans ont eu le sentiment d’être regardés comme des barbares. En France, lorsque le chef de file du Parti Communiste, Fabien Roussel, avait déclaré pendant la campagne présidentielle que tout citoyen devrait avoir accès à de la viande, du fromage et du vin de qualité, propos de pur bon sens dont on pouvait attendre qu’il soit approuvé par la totalité de l’échiquier politique, le flot de critiques fut pourtant au rendez-vous. Car rien n’allait, visiblement, dans cette phrase. Viande et fromage posaient problème aux questions de végétarisme et véganisme, le vin excluait les musulmans, et, l’ensemble formant le triptyque de la gastronomie française, l’inénarrable écologiste Sandrine Rousseau (EELV) n’avait rien trouvé de mieux à twitter que « Le couscous [est le] plat préféré des Français… » Invraisemblable concours de bac à sable que l’on attribuera, pour le bénéfice du doute, au contexte de la course à l’Elysée. Reste, malgré tout, ce fait : ce qui est essentiel, central dans la culture, le quotidien et la vie sociale et familiale de bien des ménages est désigné par certains comme une relique du passé, une coutume moyenâgeuse, ou un choix moral discutable. Plus nous sommes divisés, plus nos assiettes se différencient. Et plus nos bols alimentaires deviennent incompatibles, plus nous nous divisons. Le cercle vicieux est là et on voit mal comment l’enrayer.

Choix du menu le plus restrictif

Nous avons tous déjà été confrontés à la difficulté de rassembler à table des gens qui mangent différemment pour diverses raisons. Et lorsque le religieux ou l’éthique s’en mêle, les convives concernés seront, bien entendu, intraitables. Alors que faire ? Il n’y a, en réalité, pas de bonne réponse à cette question. Pour se faciliter la vie, on se rabat parfois sur le menu le plus restrictif, pour être sûr qu’il convienne à tout le monde. En principe, en démocratie, la majorité l’emporte. Mais dans ces circonstances-là, les considérations religieuses et opinions personnelles passent avant celles du groupe. On ne demandera pas au Juif pratiquant de manger de la viande en sauce crème ou au musulman pratiquant de goûter le vin rouge apporté par la belle-sœur. On ne demandera pas au végétarien de mordre sur sa chique en même temps que sur ce beau magret, ni au végan de donner sa chance à ce superbe camembert qui court déjà tout seul. Non, on ne demandera à aucune personne, si minoritaire soit-elle dans un groupe, de faire un effort en matière alimentaire, alors même que, ces contraintes, elle se les est imposées toute seule. Et cela participe, évidemment, d’une certaine logique : « Vous mangez de tout, alors que moi, il y a certaines choses que je ne mange pas. Donc, partageons ce qu’on est en mesure de partager ». Autre solution, chacun son plat, et on se sourit poliment. Mais la barrière invisible restera là. Il est difficile de créer des liens intimes avec quelqu’un qui regarde votre assiette comme s’il s’agissait d’une scène de crime. Difficile de ne pas se sentir interloqué lorsqu’un proche considère que l’alcool est un fléau ou tue votre âme, alors que vous êtes amateur d’œnologie ou que, dans votre culture judéo-chrétienne, le vin symbolise la joie, l’accueil, le partage et le rapport à la terre.

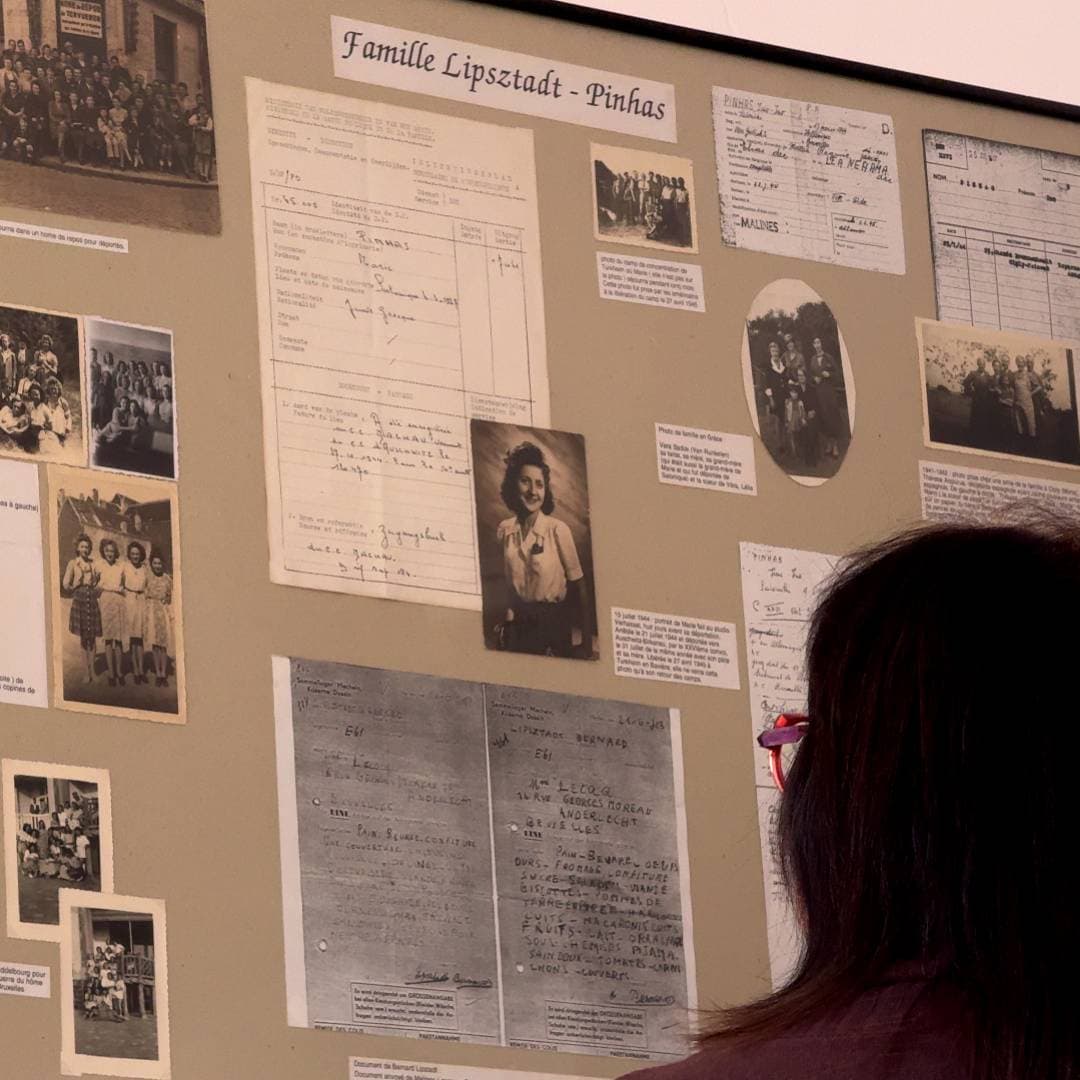

Nous le disions, il n’y a pas de bonne réponse à ce problème. On peut décider de s’adapter en fonction des circonstances et de l’entourage, faire preuve de souplesse. Certains considéreront que faire des compromis, c’est trahir ses principes. D’autres verront cela comme un signe d’ouverture et diront que, le plus important, c’est de manger ensemble quoi qu’il arrive. À chacun sa réponse. Obliger un Autre à s’adapter à notre mode de vie n’est pas souhaitable ; l’Histoire a, d’ailleurs, connu de tristes moments où l’on forçait les Juifs à manger du porc. Non, l’usage de la contrainte ne nous rapprochera pas. En revanche, les conditions capables d’amener les uns et les autres à tenter de se comprendre sont encore à inventer et, pour cela, il va tous nous falloir garder l’esprit large. Si la majorité doit éviter l’écueil du jugement hâtif et caricatural, les minorités doivent éviter ceux du repli sur soi, du narcissisme identitaire, voire du prosélytisme (paradoxalement surtout présent, sur ce sujet précis, chez les groupes non-religieux). La paix par les estomacs ? Tout un programme.