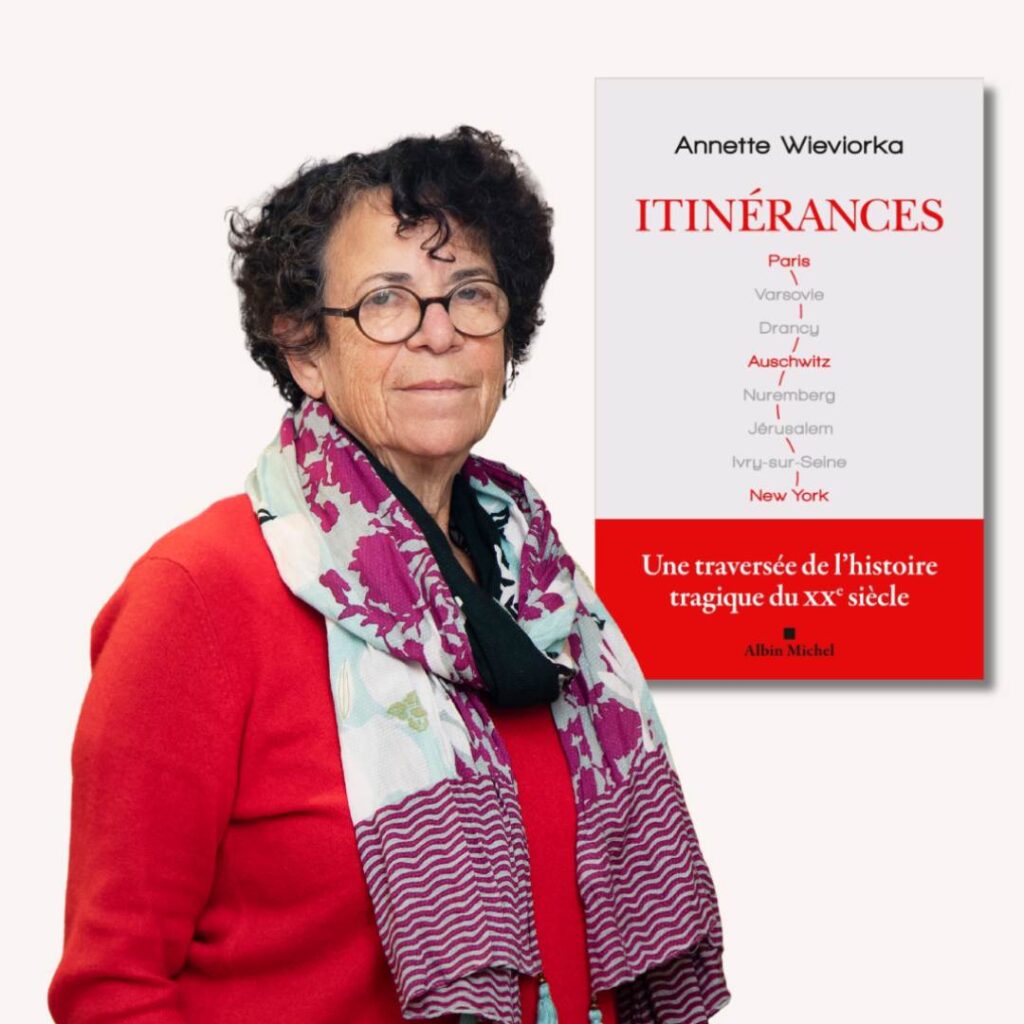

Historienne spécialiste de la Shoah, directrice de recherche honoraire au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur des archives depuis 2019, Annette Wieviorka a publié cette année Itinérances (Éditions Albin Michel). Dans ce recueil de quarante-cinq articles, elle retrace plus de quarante ans de recherche sur l’histoire et la mémoire de la Shoah. Elle présentera ce livre au CCLJ le 22 avril 2025 à 19 heures.

Quel est le statut de l’histoire de l’extermination des Juifs d’Europe durant les années d’après-guerre ?

annette wieviorka Au lendemain de la guerre, l’histoire de la Shoah se situe aux marges. Elle est écrite en dehors de l’Université dans une indifférence quasi totale. Les premiers historiens de la Shoah ne sont pas professeurs d’université. Au rang de ces pionniers qui abattent un travail extraordinaire, il y a évidemment Léon Poliakov (1910-1997), mais aussi un homme comme Joseph Billig (1901-1994) dont l’apport sur le système concentrationnaire et le Commissariat général aux questions juives en France fut considérable. Il est embauché comme « secrétaire archiviste », pour un salaire modeste, par le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC). Ce n’est que sur intervention de Léon Poliakov et d’autres historiens qu’il obtient un demi-poste au CNRS. Joseph Billig mourra aux franges de la misère. Pourtant, sans lui, Serge Klarsfeld n’aurait jamais pu mener ses travaux sur la déportation des Juifs de France. Il lui rend d’ailleurs constamment hommage. Je dois également évoquer Olga Wormser-Migot (1912-2002) qui a soutenu en 1968 une thèse pionnière sur le système concentrationnaire nazi. Elle n’a pas non plus obtenu la respectabilité académique à laquelle elle aspirait.

Raoul Hilberg, historien américain d’origine juive autrichienne, demeure-t-il incontournable pour saisir la Shoah ?

a.w. Évidemment. Tout historien ne peut qu’exprimer une reconnaissance infinie envers Raoul Hilberg (1926-2007). Son ouvrage La Destruction des Juifs d’Europe (Éditions Gallimard), publié en 1961 dans l’indifférence générale, est un livre est indispensable pour comprendre la machine nazie dans la Solution finale. Hilberg prend conscience qu’il convient de comprendre les mécanismes des actes des exécuteurs pour saisir la pleine dimension de ce fait historique. Comme il l’écrivait : « C’est l’exécuteur qui a la vue d’ensemble. » Bien que dans sa rigidité, son schéma explicatif semble désormais réducteur, la somme d’informations que contient l’œuvre de Hilberg est unique. Au point parfois d’être utilisée comme un dictionnaire.

Néanmoins, vous vous sentez plus proche de l’historien israélien Saul Friedländer. Pourquoi ?

a.w. Quand, en 1977, il publie Quand vient le souvenir (Éditions du Seuil), Saul Friedländer se pose les questions qui vont nourrir tous les travaux qu’il publiera sur la Shoah : la nature du nazisme, le comportement des sociétés où vivent les Juifs persécutés, leur vie qui continue malgré tout, leur impossibilité de se cacher alors qu’on leur refuse le droit de vivre sur terre. Avec, au cœur de sa réflexion, l’idée d’une spécificité nazie, celle d’un « antisémitisme rédempteur » : sauver l’Allemagne et le monde en éliminant les Juifs. Mais l’originalité de l’œuvre de Friedländer réside dans la construction d’un récit. Il abandonne une sorte d’approche globale pour passer au récit à partir des témoignages de victimes, de nazis et de ceux que les anglo-saxons nomment les bystanders, c’est-à-dire tous ceux qui assistent au crime sans être ni victimes ni bourreaux. C’est une innovation majeure.

Dans quelle mesure votre quête de racines vous a menée à devenir historienne de la Shoah ?

a.w. Après ma rupture avec mon engagement maoïste, fin des années 1970, je traverse une crise et je ressens à l’époque la nécessité de retrouver mes racines. J’estime que cette quête me ramène à mon grand-père paternel, Wolf Wieviorka, journaliste et novelliste en langue yiddish. En menant des recherches sur mon grand-père au YIVO (New York), le plus grand centre d’études sur le yiddish, je découvre le Livre du souvenir de Zyrardow, sa ville natale en Pologne. Cette découverte fut bouleversante. Ces centaines de livres du souvenir (yizker-bikher) ont été rédigés par les survivants après la guerre pour évoquer l’histoire des villes et bourgades où ils avaient vécu. Écrits en yiddish, ils sont une source d’informations sur la vie en Pologne avant et durant la guerre. Bien que ces yizker-bikher soient des outils majeurs de la mémoire collective et de sa transmission, je m’aperçois que personne ne connaît ces livres du souvenir à l’exception des spécialistes. Je propose donc à Yitzhok Niborski, un des meilleurs connaisseurs au monde de la langue et de la littérature yiddish, d’écrire ensemble un ouvrage sur les livres du souvenir et de montrer qu’avec ceux-ci, les survivants et les Juifs originaires de ces villes et bourgades ayant émigré avant-guerre ont construit une mémoire collective. Nous avons publié en 1983 Les Livres du souvenir. Mémoriaux juifs de Pologne (Éditions Gallimard) et ce livre n’a intéressé personne, sinon le Centre communautaire laïc juif (CCLJ) ! En 1985, Evelyn Prawidlo m’avait invitée à participer au colloque « Les Juifs entre la mémoire et l’oubli » que le CCLJ organisait les 26, 27 et 28 avril de cette année-là. Ce colloque est étape importante dans mon parcours, car c’est en écrivant ce livre que je suis devenue historienne et c’était aussi la première fois que j’étais invitée à un colloque pour présenter mon travail sur la mémoire de la Shoah. La publication de ce livre venait peut-être trop tôt et ne répondait à aucune

demande sociale. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. De nombreux livres du souvenir sont traduits et sont abondamment utilisés par des généalogistes ou des Juifs qui effectuent des recherches sur leur famille.

Peut-on considérer qu’au mitan des années 1980 s’ouvre une nouvelle période pour les historiens de la Shoah ?

a.w. Le mitan des années 1980 constitue une période charnière durant laquelle différents champs de recherche découvrent et s’approprient la Shoah. Ainsi, le colloque du CCLJ « Les Juifs entre la mémoire et l’oubli » réunit évidemment des historiens mais des philosophes, des linguistes et des psychanalystes sont aussi intervenus sur cette thématique. Je me souviens notamment de l’intervention du psychanalyste Christian David à propos du syndrome du survivant. Ce qui était inédit puisque la psychanalyse n’évoquait absolument pas la question des survivants de la Shoah.

La Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, dite « Mission Mattéoli », à laquelle vous participez, a été créée en mars 1997 par le Premier ministre Alain Juppé. Quelle est l’importance de cette mission pour la mémoire de la Shoah en France ?

a.w. Le moment Mattéoli a été très important, notamment pour les archives de la Shoah en France. Une masse d’archives a été inventoriée et un guide des archives de la spoliation a même été publié. Il convient également de souligner que la Fondation pour la mémoire de la Shoah a été créée en 2000 sur les recommandations de la Mission Mattéoli. Mais l’importance de cette mission s’inscrit surtout dans le moment mémoriel du discours de Jacques Chirac sur la rafle du Vel d’Hiv en 1995. Aujourd’hui, nous pouvons bien observer que cette période enchantée n’est qu’une parenthèse qui s’étend de la chute du Mur de Berlin en 1989 au 60e anniversaire de la découverte d’Auschwitz en janvier 2005. Cette commémoration reste unique dans l’Histoire. La commémoration de 1995 faisait encore l’objet de polémiques, notamment à cause du président polonais, Lech Walesa. Dans un discours qu’il prononçait à Cracovie, il a dénoncé le totalitarisme nazi mais n’a pas prononcé une seule fois le mot « juif ». En 2005, c’est tout autre chose. Tous les chefs d’états occidentaux sont présents et même Poutine prend la parole pour rendre hommage aux libérateurs soviétiques. Les cérémonies se déroulent sans le moindre accroc et les médias du monde entier s’y intéressent pendant des jours. C’est aussi à partir de cette commémoration que sera mise en place la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste et que la mémoire de la Shoah est placée au cœur de la construction européenne. Le 27 janvier 2005 est l’acmé de cette parenthèse enchantée. Tout cela va ensuite se décomposer progressivement. En 2015, Poutine est absent des cérémonies du 27 janvier à Auschwitz. Accusé par la Pologne de chercher à réécrire l’Histoire au profit de la Russie et par l’Ukraine d’occuper la Crimée, Donetsk et Louhansk, Poutine n’est pas invité par les autorités polonaises. Une autre période historique s’ouvre, plus compliquée, même si ce qui a été installé entre 1989 et 2005 en matière de production historique ne peut être évacué : chaque jour qui passe voit la publication d’études historiques, de témoignages, de romans, de films, et de documentaires consacrés à la Shoah. L’empreinte est réelle même si paradoxalement cette mémoire subit des attaques virulentes, jusqu’à la considérer comme « une espèce de crachat à la figure des Palestiniens », ainsi que le déclara Rony Braumann, ancien président de Médecins sans frontières, à l’occasion du 80e anniversaire de la découverte d’Auschwitz. Ses propos ne me surprennent pas du tout. Lorsque j’avais fait une étude très fouillée sur son film Un Spécialiste, j’ai pu constater que Rony Brauman et son cousin Eyal Sivan avaient effectué un montage trompeur en sélectionnant et assemblant les images du procès d’Adolf Eichmann de manière à renforcer la thèse de la banalité du mal d’Hannah Arendt. Ce procédé trahit la complexité historique du procès et relève surtout d’une manipulation des sources historiques à des fins idéologiques.

De nombreux historiens ont mené des recherches sur Eichmann et son procès à Jérusalem. Comment expliquez-vous que toute cette production historiographique de qualité n’ait pas réussi à invalider définitivement la thèse erronée de la banalité du mal dans Eichmann à Jérusalem d’Hannah Arendt ?

a.w. Grâce au travail méticuleux que des historiens ont abattu sur la manière dont Hannah Arendt s’est saisie d’Eichmann durant son procès, nous savons tout sur sa présence au procès et sur les conditions d’écriture de ce livre qui n’est pas du tout un reportage. Elle a écrit ce livre à partir de la documentation disponible à l’époque et en pillant d’ailleurs abondamment Raoul Hilberg, dont on sait qu’elle avait fait obstacle à la publication de son livre sur la destruction des Juifs d’Europe. Sa vision d’Eichmann est biaisée, incomplète et erronée. Tout cela a été documenté et écrit avec rigueur. Et malgré tout, cela n’empêche pas de voir encore aujourd’hui son livre posé comme une référence sur le procès Eichmann et sur ce personnage. Son succès repose sur une lecture séduisante pour le grand public. En effet, Hannah Arendt propose une explication qui simplifie la complexité bureaucratique et idéologique du nazisme. Pourtant, Eichmann n’est pas ce simple bureaucrate dépeint par Arendt. Il est imprégné d’idéologie nazie, et l’antisémitisme rédempteur meut Eichmann, même après la guerre. Enfin, comme le travail d’Arendt relève davantage de la philosophie politique que de l’histoire rigoureuse, son approche continue d’attirer de nombreux intellectuels, notamment de l’ultra gauche, qui privilégient la force des concepts aux détails historiques. Et comme elle n’est pas une philosophe de système, on y trouve un peu de tout et cela permet de la mettre à toutes les sauces.

Une écriture rigoureuse et irréprochable de l’histoire de la Shoah

Regroupés selon neuf thèmes, ou plutôt les neuf lieux qui les incarnent, du Mémorial de la Shoah de Paris à Auschwitz ou Jérusalem, ces textes sont précédés, en ouverture de chaque chapitre, d’une introduction et d’une mise en contexte dans lesquelles le lecteur peut naviguer avec une aisance accrue entre les pôles du travail d’Annette Wieviorka.

Tout l’intérêt de ce livre réside dans le regard qu’elle porte sur l’évolution du travail historiographique sur la Shoah. À cet égard, son point de vue est fondamental, car elle fut une des premières historiennes à s’intéresser à la façon dont la mémoire de la Shoah s’est forgée. Elle a également étudié comment son histoire a été écrite et a analysé les controverses qui ont accompagné l’écriture de cette histoire.

Elle nous rappelle surtout que cela a pris du temps pour que l’écriture de cette histoire soit reconnue par le monde académique. En évoquant les pionniers de l’historiographie de la Shoah, elle montre bien que cette discipline n’était pas la voie royale pour une carrière universitaire. Longtemps délaissée par l’Université, l’histoire de la Shoah est écrite par des outsiders bien souvent précaires. Tous juifs, ils n’obtiennent pas de reconnaissance académique et doivent parfois essuyer le reproche de manquer d’objectivité ou d’adopter une perspective trop communautaire. Les exemples cités par Annette Wieviorka illustrent en effet l’exact contraire de l’idée selon laquelle l’engagement personnel produirait de la mauvaise recherche. Militants de la mémoire de la Shoah, Léon Poliakov, Joseph Billig, Olga Wormser-Migot et même Serge Klarsfeld ont suivi scrupuleusement la démarche scientifique, et ils l’ont fait en tant que Juifs, pensant qu’on ne les croirait pas s’ils ne produisaient pas un travail scientifique irréprochable, fondé sur les archives, mais aussi en tant que chercheurs passionnés par leur métier.

Les choses ont bien changé, et aujourd’hui l’histoire de la Shoah a trouvé sa place dans le monde académique. De nombreuses universités prestigieuses possèdent un centre d’études sur la Shoah et des universitaires non-Juifs ont investi ce champ d’étude, si bien qu’aujourd’hui l’histoire de la Shoah n’est plus du tout un domaine juif. Il faut s’en réjouir, même si le décalage actuel entre la contestation de la place de la Shoah dans l’espace public et l’extraordinaire dynamisme de la recherche suscite l’inquiétude de nombreux historiens, dont Annette Wieviorka.