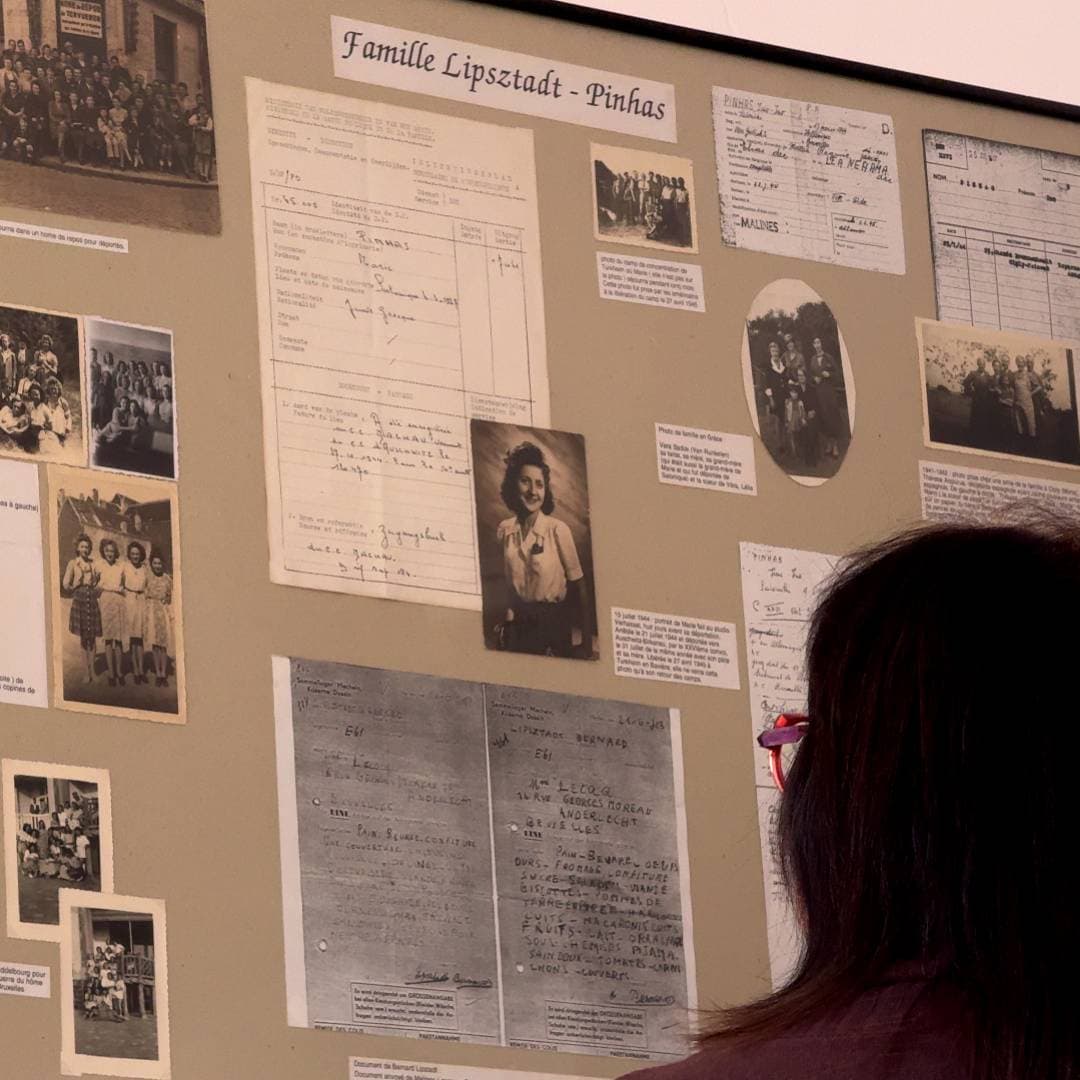

Cela faisait longtemps que je n’avais lu un livre aussi profond, d’une humanité peu commune. Nous sommes dans une famille juive hongroise avant, pendant et surtout après la guerre et la Shoah : la narratrice comme l’auteur est née dans les années cinquante et, comme l’auteur aussi, vit désormais à Genève. Tout le texte est un ressassement quasi musical, une méditation, une tentative toujours reprise d’élucidation des circonstances personnelles, générationnelles, politiques qui ont entouré la mort du père. C’était un intellectuel communiste fervent jusqu’à l’aveuglement, niant sa judéité, niant que le sort des Juifs pendant la guerre fût spécifique, qu’il n’avait rien à voir avec l’odieux capitalisme, avec la lutte des classes, qu’il échappait aux catégories du marxisme-léninisme auxquels ce père s’était accroché toute sa vie, maintenant jusqu’au bout, contre l’évidence et au grand dam de sa fille, plus lucide, que la Shoah était « un génocide parmi d’autres ». Pour le père, qu’on fût juif ou non, il fallait hâter l’avènement du socialisme, lequel apporterait la justice, la paix, l’égalité, etc. On connait la musique. D’ailleurs, l’auteur ne dit jamais « socialisme », mais « socialisme réel », celui qui fut instauré dans les « démocraties populaires », où régnait la corruption endémique…

« L’été où mon père est mort » est le leitmotiv de ce beau livre construit comme une spirale, au centre de laquelle se lit l’effort de la narratrice de dire le vrai sur ce que fut cet homme qu’elle connut et qu’elle ne comprit jamais. La judéité de ce Juif communiste était confinée en un endroit enfoui du cœur, mais encore vivant malgré soi, et à son insu. Sa fille se souvient qu’il lisait un livre à son petit-fils Simon alors âgé de cinq ans, l’histoire de Moïse, comme par hasard. Par-là, dit-elle, il lui avait transmis précisément ce que, toute sa vie, il avait voulu cacher : qu’il était juif.