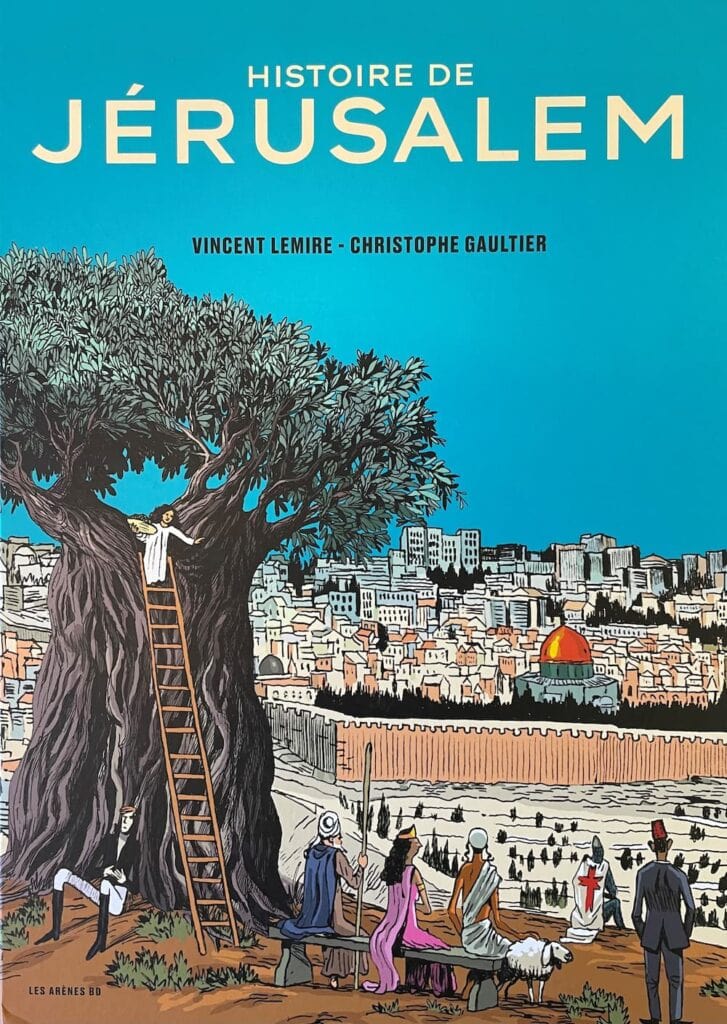

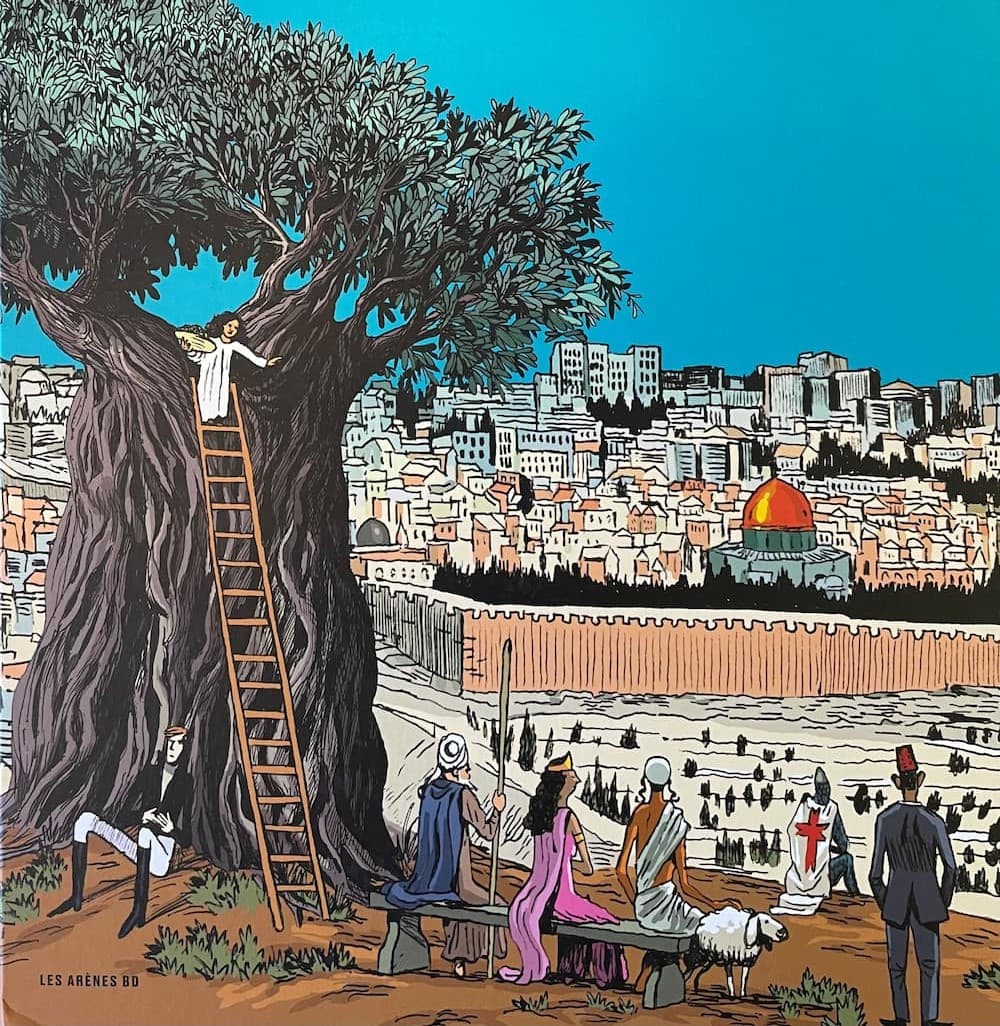

Vouloir raconter l’histoire de Jérusalem sur 4.000 ans peut être une gageure. Mais vous relevez brillamment le défi grâce à une trouvaille scénaristique : le narrateur est un olivier. Est-ce à dire qu’un personnage humain aurait été moins crédible ?

Vincent Lemire : Il y a plusieurs défis à relever. Je voulais d’abord un narrateur unique, car c’est réconfortant pour le lecteur. Or l’olivier a un avantage énorme : il n’est ni juif, ni chrétien, ni musulman ! Et pourtant c’est un vrai « indigène », enraciné dans le sol, qui peut vivre plusieurs milliers d’années. Et puis c’est un arbre qui a une vocation universelle et qui porte le même nom en hébreu et en arabe : zeitoun/zaytoun. Faire raconter cette histoire par un arbre me permet aussi de ne pas rester uniquement dans la grande histoire des conquêtes, des conquérants, en s’intéressant aussi à la vie quotidienne de ses habitants. Mais, au-delà de la narration, l’histoire est incarnée par des personnages bien réels, dont les dialogues sont tous tirés des sources et des archives. Là aussi c’était un énorme défi. Ces personnages sont soit des habitants de la ville (un juge ottoman par exemple), soit des visiteurs qui vont en quelque sorte prendre le lecteur par la main. Grâce à eux, il va être surpris. Par exemple quand Eliezer Ben Yehouda raconte son arrivée à Jérusalem dans un texte d’une admirable sincérité, en allant jusqu’à dire qu’il arrive « comme un étranger, un métèque » et que « les citoyens de ce pays, ce sont eux [les Arabes] ».

Est-ce finalement une bénédiction ou une malédiction que cette petite bourgade soit devenue le nombril du monde ?

V. Lemire : Les deux. C’est une bénédiction car sans cette fonction religieuse, il n’y avait aucune raison que cette ville se développe : pas d’eau, un climat difficile, pas de route commerciale. Et c’est une malédiction car c’est une ville convoitée, et donc régulièrement conquise et violentée. Pourtant, les habitants de Jérusalem ne passent pas leur temps à s’affronter pour des motifs religieux. Ils ont aussi des problèmes quotidiens à résoudre comme l’approvisionnement en eau, dont tout le monde a besoin. Dans ce cas, il n’y a plus de juif, de chrétien ou de musulman. D’ailleurs, jusqu’au début du 20e siècle, les conflictualités ne s’organisaient pas forcément sur le schéma juifs/chrétiens/musulmans. Et puis la cohabitation des différentes communautés provoque certains transferts d’une communauté à une autre, ce qui donne parfois des pratiques très hétérodoxes : ce pèlerin juif David Reubini qui passe plusieurs shabbat sous le dôme du Rocher en 1523, ou ces musulmans qui se comportent comme s’ils étaient à la Mecque en tournant autour du dôme. Cette BD raconte tout cela à la fois.

Jérusalem est une ville conquise, reconquise, sans cesse disputée. Toutefois, il y a un moment de coexistence pacifique que vous décrivez, autour de 1900, avant les grandes vagues d’aliyah.

V. Lemire : J’ai voulu donner de la place à la période ottomane car, vu de l’extérieur, on ne parle de Jérusalem que lors des épisodes de violences ou d’attentats. Sur le plan historique, il y a des périodes délaissées car il ne s’y passe pas grand-chose, alors qu’elles recèlent d’histoires à raconter. Mais cela suppose de descendre plus profondément dans les sources. J’ai ainsi mobilisé les sources judiciaires, qui racontent parfaitement le quotidien de cette ville. A la fin du 19e siècle, Jérusalem devient effectivement un modèle de coexistence, ou plutôt de coprésence. C’est assez inattendu.

La BD se termine par un essai de prospective. Faut-il craindre demain une Jérusalem minée par le conflit avec les Palestiniens ou dominée par les sionistes religieux dont le rêve est de construire le troisième Temple ?

V. Lemire : L’olivier imagine cinq scénarios possibles : une Bible Land livrée aux touristes ; une ville neutralisée par l’ONU ; une ville théocratique ; une ville détruite, ruinée par la guerre… ou bien une ville partagée. Ce qu’on peut comprendre à la lecture de cette histoire au long-cours en BD, c’est que toute tentative d’appropriation exclusive de la ville par une seule communauté au détriment de toutes les autres, est vouée à l’échec. Les derniers à avoir essayé, ce sont les Croisés et ça s’est mal terminé. C’est sans doute une leçon à méditer.

Quelques jours avant de lire cet article, j’ai entendu une émission à la radio ( La première , Un jour dans l’Histoire, Jérusalem) à savoir l’interview de Monsieur Lemire.

Il y a dans le chef de cet « historien » et du journaliste concerné une volonté de passer sous silence les nombreux actes terroristes de la partie palestinienne car on ne parle que d’un seul acte de terrorisme à savoir l’attentat du King David et encore sans dire que les terroristes juifs avaient prévenu les Anglais d’évacuer l’hôtel en question ; quand il s’agit de massacres, c’est la partie chrétienne qu’ on pointe du doigt.

Dans cette émission, quand il est question du vote le 29/11/1947 de la création de l’Etat d’Israël , il est fait état que les Arabes se sentent trahis.

A aucun moment , il est dit que les Juifs ne reçoivent en fait que +- 20% de la Palestine mandataire , que cette Palestine mandataire correspondait +- aux contours des anciens royaumes juifs.

Il n’est pas fait mention des autres mandats français et anglais qui verront la création de nombreux Etats arabes avec des superficies énormes .

En résumé, une réécriture antisémite de l’histoire .