Georges Didi-Huberman, Pour quoi obéir ? Bayard, 80 p.

L’auteur est un éminent philosophe et historien de l’art. Le court essai qu’il nous donne était au départ une des « petites conférence » (titre de la collection) destinées aux enfants. Je me suis dit que, dans ce cas, il me serait donné de tout comprendre. Plus sérieusement, c’est la question posée qui d’emblée m’a sollicité. Une question que précisément je me suis toujours posée, qui concerne notre propension, ou non, à l’obéissance.

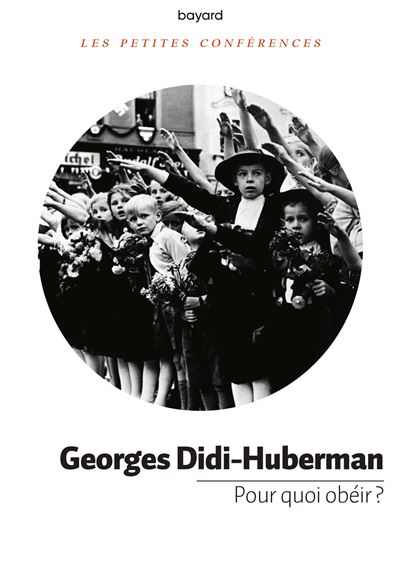

Justement, l’obéissance nous ramène tous à l’enfance. L’enfance où l’on est contraint d’obéir, parfois à des ordres justifiés, parfois au contraire à des choses qui nous paraissent absurdes et arbitraires. Mais l’adulte n’est-il pas confronté à ces mêmes situations ? Comment distinguer le légitime et l’arbitraire ? Cela s’appelle, nous dit Didi-Huberman, l’esprit critique. C’est même le b.a-ba de toute philosophie. Mais entrons dans le vif de la question. Prenons Hitler, et ses démentiels et gesticulatoires discours de haine. Pourquoi les Allemands furent-ils des millions à lui obéir, marquant leur allégeance au moyen du salut fasciste ? Le nazisme, cas extrême, n’est possible qu’en présence d’une « chaine d’obéissance », une « architecture de l’obéissance ». Nous avons affaire, dit l’auteur, à une « culture de la barbarie ».

Poussan plus loin l’analyse, Didi-Huberman en vient – c’était fatal – au cas d’Adolf Eichmann, « homme banal » selon la philosophe Hannah Arendt qui suivit son procès à Jérusalem et en tira la thèse – controversée – de la banalité du mal : on peut faire le mal sans être un « méchant homme » ! Et puis est évoquée l’expérience troublante de Stanley Milgram sur la capacité de tout un chacun d’obéir à l’autorité, de soumettre n’importe qui à la torture, même quelqu’un qu’on ne connait pas, qui ne nous a rien fait. Et pratiquement ? dira-t-on. Didi-Huberman n’esquive pas. Il rappelle ce saisissant passage où Primo Levi, au camp, à son pourquoi ? se voit répondre : « Ici, il n’y a pas de pourquoi ». Et notre philosophe de conclure : quand on vous répond ça, prenez la fuite.