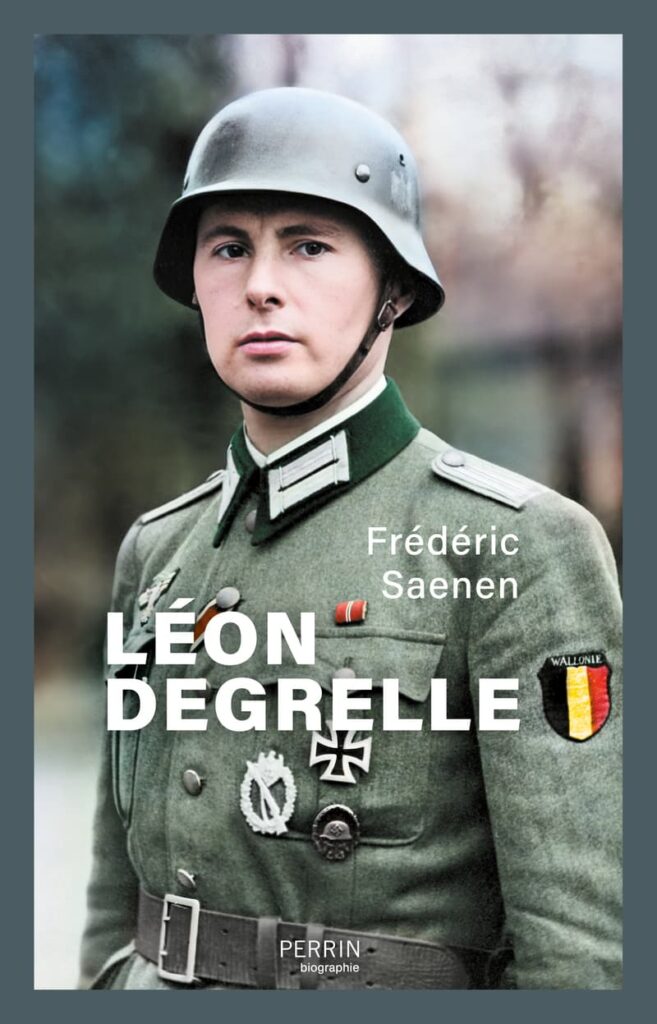

Léon Degrelle, fondateur du mouvement rexiste, collaborateur notoire et officier de la Waffen-SS, demeure un personnage sombre de l’histoire belge. À travers une approche rigoureuse et sans compromis, l’auteur et critique belge Frédéric Saenen a exploré la trajectoire et la personnalité de celui que les foules surnommaient le « Beau Léon ». Dans Léon Degrelle (Éditions Perrin), il dresse le portrait d’un homme animé par une ambition démesurée, mêlant mysticisme catholique, populisme et engagement fanatique.

Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt pour Léon Degrelle ?

frédéric saenen Bien que romaniste de formation, j’ai toujours nourri une passion pour l’histoire. Envisager la figure de Degrelle m’a permis de retraverser toute celle de la Belgique, car la trajectoire de ce personnage entre en percussion avec des enjeux cruciaux pour la compréhension socio-culturelle et politique de notre pays : la « pilarisation », la Deuxième Guerre mondiale, le rapport à la monarchie, les communautés linguistiques, l’identité belge. En outre, j’ai constaté que sa vie avait toujours été racontée de façon partielle. L’accent a principalement été mis sur son ascension dans les années 1930 comme tribun politique et sur la période de guerre, tandis que celui sur son après-guerre a beaucoup moins été abordé. En Espagne, où il vit pendant de nombreuses années, il devient une icône d’extrême droite et joue un rôle clé dans l’émergence du négationnisme. L’idée du livre est de faire la synthèse, jamais opérée jusqu’à présent, de tous ces éléments pour rendre lisible ce parcours et tout ce qu’il raconte d’une époque.

Dans un premier temps, Degrelle s’ancre profondément dans le monde catholique belge de la première partie du XXe siècle. Comment la rupture va-t-elle s’opérer ?

f.s. Degrelle naît au début du XXe siècle, à une époque où le catholicisme a pris un tournant plus social, pour contrebalancer l’influence du socialisme auprès des couches populaires. Très jeune, il s’engage dans l’Action catholique, qui l’amène à l’activisme militant. À l’université, il se distingue rapidement par son énergie débordante dans le petit monde des revues estudiantines louvanistes. Le premier numéro de l’hebdomadaire Rex paraît en 1932, initialement avec un objectif culturel, mais il va rapidement devenir un outil de propagande en soutien au parti catholique, en vue des élections de la même année. Les premiers articles du Degrelle journaliste sont déjà très engagés, trop même : son style pamphlétaire est inacceptable aux yeux des autorités catholiques. Dès lors, il tombe en disgrâce et sera progressivement lâché par l’Église à la suite de deux événements marquants que sont le « Coup de Courtrai » en 1935, suivi de la condamnation officielle du rexisme par le Cardinal Van Roey lors de la campagne électorale de 1937.

Cette rupture avec l’Église est-elle concomitante avec le basculement de Rex vers le fascisme ?

f.s. Effectivement, c’est aussi à partir de 1935, alors qu’il n’a pas encore 30 ans, que Degrelle s’affirme comme tribun hors pair et que sa carrière politique débute. Rex se transforme en mouvement politique à part entière. Les éléments fascistes apparaissent : la figure du chef auquel on doit obéissance absolue, un service de sécurité doté d’uniformes, des éléments symboliques tels des drapeaux, des défilés et des chants, l’adoption d’un salut main tendue. Certains meetings prennent des tours hitlériens, comme lors du meeting de Lombeek en 1937, appelé le « Nuremberg du pauvre », où Degrelle arrive à la tribune en voiture décapotable, ovationné par la foule.

Qu’est-ce qui caractérise le rexisme par rapport aux autres mouvements d’extrême droite ?

f.s. Le rexisme originel est catholique, contrairement au national-socialisme, et monarchiste, ce qui le distingue du côté « jacobin » du fascisme. Sur le plan idéologique, c’est un bric-à-brac qui puise dans différents courants, et les référents conservateurs ou révolutionnaires s’y mêlent. Mutatis mutandis, ce mélange peut s’apparenter à un « catho-fascisme » à rapprocher du régime de Dollfuss en Autriche. La critique radicale de la corruption des partis (y compris le Parti catholique) débouchait sur une alternative composite : corporatiste sur le plan économique, il s’agissait aussi de séduire la classe populaire tout en défendant une « mystique des âmes ». Ajoutons à cela un puritanisme très marqué, axé sur des valeurs comme la famille, la lutte contre la dissolution morale, et fédéré autour de la croix et de la couronne. Après un éphémère succès électoral en mai 1936, Rex échouera systématiquement aux élections suivantes, car ses représentants au parlement n’ont ni le niveau ni l’expérience. En somme, le rexisme, qui se présentera comme un « mouvement sentimental » davantage que comme parti, aurait pu s’appeler le « Degrellisme » puisque centré sur la figure de son « chef » charismatique. Se structures étaient trop lâches pour qu’il marque en profondeur la politique institutionnelle du pays… sinon par ses provocations.

Comment décrire l’antisémitisme de Rex ?

f.s. L’antisémitisme n’était pas vraiment un sujet d’intérêt pour le jeune journaliste Degrelle : quand il avait réalisé une enquête dénonçant la misère des « taudis », sa plongée dans le quartier juif pauvre d’Anvers n’avait pas encore le prisme antisémite. Ce sentiment s’est exacerbé au fil de la seconde moitié des années 1930, mais plutôt du côté de l’antijudaïsme chrétien (toujours ancré dans le monde catholique de l’époque) que de l’antisémitisme biologique nazi. À partir de la défaite électorale en 1937, Rex verse totalement dans la rhétorique antisémite, en usant de termes injurieux et de schémas complotistes. Durant la guerre, la haine envers les Juifs est absolue.

Degrelle connaît son apogée pendant la guerre. Deviendra-t-il une figure de proue de la Collaboration armée en Europe ?

f.s. Oui, peu d’autres leaders de la Collaboration vont, comme lui, s’engager militairement dans l’armée allemande (on peut penser à Doriot). Cela s’explique par ses ambitions : s’engager sur le front de l’Est dans la « croisade contre le bolchevisme » est une façon de dépasser le cadre belge et de se donner une dimension européenne. On sait que 70 % à 80 % des engagés de la Légion Wallonie, ceux de la première heure du moins, étaient rexistes. Parmi eux, Degrelle reste donc le « chef ». Il sera vu par les nazis (mais également par certains collaborateurs français) comme une des figures majeures de la Collaboration en Europe. Hitler le considérait comme utile et fiable, von Falkenhausen en témoignera et il sera cité jusque dans le journal d’Albert Speer. Après la mort du Führer, Degrelle versera dans une délirante hitlérolâtrie, pour défendre encore l’idée d’un « Reich pour mille ans ».

Après la Libération, il est condamné à mort par fusillade. Il fuit vers l’Espagne, où il parviendra à vivre assez tranquillement. Comment expliquer qu’il sera, jusqu’à son dernier jour, le dernier dirigeant national-socialiste d’Europe à s’exprimer librement ?

f.s. Le débat sur l’extradition de Degrelle a donné lieu à d’épineuses questions juridiques dès son arrivée en Espagne, le 8 mai 1945. L’astuce qu’il a trouvée, au début des années 1950, est de se faire naturaliser espagnol en se faisant adopter. À partir de ce moment, son extradition conduit à une impasse juridique, de sorte que malgré les reports d’échéance de prescription, il mènera une vie plutôt confortable en Espagne jusqu’à sa mort. C’est ainsi qu’il s’y exprimera sans la moindre gêne, publiant en français et en espagnol, traduit en anglais, apparaissant dans des magazines puis devant les caméras à partir des années 1970. Au point de devenir un porte-parole et une figure emblématique du néo-nazisme en Europe.

Degrelle a même joué un rôle clé dans l’histoire du négationnisme…

f.s. Degrelle est peu cité comme promoteur de ce courant, pourtant il y occupe une place considérable. Dans l’histoire fondatrice du négationnisme, les trois noms les plus cités sont d’abord celui de Maurice Bardèche, beau-frère de l’écrivain collaborateur Robert Brasillach, et qui publie en 1948 Nuremberg ou La terre promise ; puis de l’ancien député socialiste (SFIO) Paul Rassinier, avec au début des années 1950 Le Mensonge d’Ulysse, témoignage sur le camp de Dora ; et enfin dans les années 1970, de Robert Faurisson, universitaire spécialisé en critique littéraire, qui publie sa fameuse tribune dans Le Monde en 1978. Or, en 1969, dans le texte Hitler pour mille ans, publié aux Éditions La Table Ronde, maison d’édition littéraire parisienne connue, Degrelle avait clamé qu’il faudrait étudier scientifiquement les discours et les chiffres sur l’extermination, pour en vérifier la véracité. Et quelques mois après la tribune de Faurisson, il dénonce dans sa Lettre au pape la commémoration d’Auschwitz, en ridiculisant la mémoire de la Shoah. Le projet négationniste, qui s’affirme basé sur une prétendue « recherche de vérité », tend à vouloir disculper les nazis des crimes qui leur sont imputés. En réinsérant Degrelle à sa juste place dans l’histoire de cette idée, on constate qu’elle a germé directement dans l’esprit d’un thuriféraire du nazisme, lui-même acteur de cette histoire. Cela reconfigure, à mon sens, l’histoire du négationnisme. Personne n’avait jusqu’ici fait mention de cette influence, bien que ces informations soient parfaitement accessibles depuis longtemps…