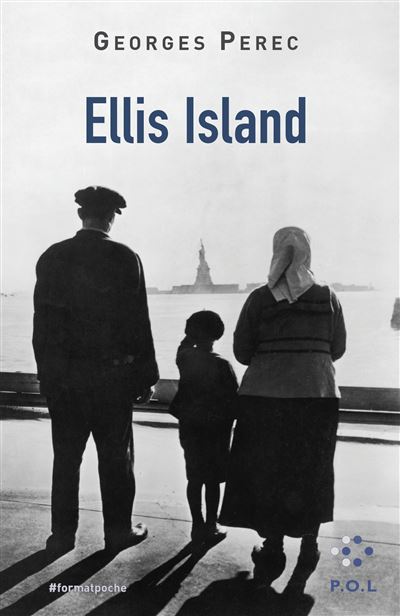

Georges Perec, Ellis Island, P.O.L. #formatpoche, 80 p.

C’est à la faveur heureuse d’une réédition en format de poche de ce classique du grand Georges Perec que j’ai relu son Ellis Island. En 1978, Robert Bober proposa à son ami Perec de faire un film sur ce lieu de passage douloureux et précaire où les innombrables immigrés devaient montrer patte blanche pour enfin toucher le sol américain. « L’île des larmes », ainsi qu’on la surnommait dans toutes les langues (en yiddish : inzl-trern), devant la statue de la Liberté.

Le récit qui en est résulté est un de ceux où Perec aborde le plus frontalement son rapport à la judéité. Rapport « déficitaire », comme disait Alain Finkielkraut à cette même époque où il faisait paraitre Le Juif imaginaire. Perec se fait d’abord historiographe : « De 1892 à 1924, près de seize millions de personnes passeront par Ellis Island, à raison de cinq à six mille par jour ». Trois semaines de voyages à fond de cale, en troisième classe sur un navire à vapeur de la Cunard Line ou la Red Star Line. A l’arrivée, plusieurs heures d’inspection, de questionnement à l’aide d’interprètes souvent irlandais qui américanisent votre nom d’Europe centrale ou de Russie. Dans le cas le plus favorable on vous dit Welcome to America. Dans les pires des cas, des suicides. Cet entre-deux était le lieu « où ceux qui étaient partis/n’étaient pas encore arrivés ». Cette institution, machine à fabriquer des Américains, fermera ses portes en 1954, avec la dernière navette du ferry, de l’île jusqu’à Manhattan.

C’est devenu depuis un musée que l’on visite. Non généralement pour apprendre quelque chose, mais pour retrouver une trace ancienne de sa mémoire familiale. A un moment de son évocation, Perec soudain dit « nous ». Tente d’établir ce que ce lieu représente pour nous. Qui, nous ? « Nos parents ou nos grands-parents auraient pu s’y trouver/le hasard, le plus souvent, a fait qu’ils sont ou ne sont pas restés en Pologne… ». Et puis, soudain encore, c’est le « je », enfin, qui lui vient. Et d’interroger ce lieu, en tant qu’il est “confusément lié au fait même d’être juif”. Alors viennent ces pages admirables et bouleversantes où Perec établit tout ce qui le différencie de son camarade Robert Bober. Ce dernier poursuit une tradition, une mémoire, et la transmet. Ce n’est pas le cas pour Perec « Je n’ai pas le sentiment d’avoir oublié, /mais celui de n’avoir jamais pu apprendre ».